كما أن من طبائع الأمور أنه ليس بإمكانك، عند مفترق طرق أن تتجه بإحدى قدميك إلى اليمين وبقدمك الأخرى إلى اليسار. فكذلك لا يحتاج الأمر إلى أكثر من الاطلاع على أبسط الكتب الدراسية لندرك أن هذا هو حال الاقتصاد والسياسة؛ وجهان لعملة واحدة. فهل حقا لدينا عملة واحدة؟ أحسب أن هذا هو «سؤال الشرعية» الذي نغفل عنه.

ـــــــــــــــــــــــــ

Cartoon: Angel Boligan

ما يبدو صارخا من تناقض بين ما هو «سياسة» وما هو «اقتصاد»، يحمل في طياته علامة استفهام كبرى حول «الشرعية» اللازمة لاستقرار النظام

عشية الثلاثين من يونيو، التي يحاول البعض أن يجعلها عنوانا «لشرعية النظام القائم»، وبعد ساعات فقط من مانشتات للصحف «الرسمية» تحمل تصريحات «رسمية» تنفي زيادة أسعار الوقود، جاءت التعليمات «الليلية كالعادة» بزيادة تلك الأسعار (للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر). لا مفاجأة هناك. فمنذ أن جرى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل حوالي العام، وتلك إجراءات وقرارات معروفة مسبقا. (للتذكير فقط، فمصر التي تقترض اليوم ١٢ مليارا رفضت في ٢٠١١ قرضا بثلاثة مليارات من الصندوق ذاته «بدعوى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وعلى سيادة مصر»).

لا أجادل في مدى «الحتمية الاقتصادية»، أو خطورة قرارات الاقتراض تلك، فللموضوع متخصصوه. ولكن إذا كان من نافلة القول أنه ليس بإمكانك، عند مفترق طرق أن تتجه بإحدى قدميك إلى أحد طريقين، في حين تتجه بقدمك الأخرى إلى الطريق الآخر.. وإذا كان مما لا يحتاج إلى دليل أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، يصبح ما يبدو من تناقض «ليس له نظير» بين وجهي العملة في الحالة المصرية، لا يدعو فقط إلى التندر، أو إلى الحذر من عواقب ما تبدو نذره في الأفق، بل لعله يحمل في طياته علامة استفهام كبرى حول «الشرعية» اللازمة لاستقرار أي نظام.

كما كان مثيرا أن يتواكب الإعلان عن الاستدانة (قروض تصل إلى ٢٠ مليارا من الدولارات) الصيف الماضي مع حديث إعلامي عن «إنجازات اقتصادية» غير مسبوقة، كان من المثير أيضا أن تتواكب حملة تلفزيونية عن الإنجازات (بمناسبة ٣٠ يونيو) مع الإعلان «غير المفاجئ» عن زيادة أسعار الوقود لتصبح الأعلى تقريبا في العالم كله مقارنة بمتوسط دخل الفرد (راجع الأرقام الواردة في تقرير Bloomberg ــ إبريل ٢٠١٧). وبغض النظر عن المفارقات، وما أكثرها في واقعنا «غير المسبوق»، يبقى المسكوت عنه، أو بالأحرى، ما لم يلتفت إليه أحد (كما أشرت فيما كتبته في تلك الصفحة عشية الاتفاق مع صندوق النقد الذي كانت زيادات هذا الأسبوع ضمن مترتباته) هو مدى تأثير مثل هذه الإجراءات، أيا ما كانت ضرورة الإذعان لها على «العقد الاجتماعي» الذي كان حاكما (ولو نظريا) للنظام السياسي في مصر لأكثر من ستين عاما. والذي أعطى واقعيا هذا النظام «شرعيته» السياسية. كنظام ينتظر منه الناس أن يلتزم بتوفير حاجاتهم من مأكل وملبس ودواء وغير ذلك من السلع والخدمات فضلا عن الوظائف «التي هي حق لكل مواطن» مقابل احتكار (واقعي) للجماعة الحاكمة للسلطة والقرار.

***

للنيوليبرالية اقتصاديًا شروطها السياسية، كما أن للدولة الشمولية سياسيًا متطلباتها الاقتصادية، فحذارِ من اللعب على الحبال

أرجو أن يأذن لي القارئ الكريم، بأن أشير إلى ما سبق أن أشرت إليه حينها مما يعرفه دارسو العلوم السياسية من أن «الدولة الريعية»، وفي منطقتنا المثال النموذجي لها ــ لم تكن واقعيا مجبرة على تطبيق مبادئ الحوكمة اللازمة لرشادة اقتصاد السوق. والقائمة على سيادة القانون، والحريات السياسية، والشفافية، والمحاسبة، والفصل الحقيقي بين السلطات. واللازمة لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي والمجتمعي. وذلك ببساطة لأن كفاية الموارد الطبيعية تمكن الدولة من تقديم جميع الخدمات لمواطنيها دون الحاجة إلى فرض ضرائب. وبالتالي يتنازل المواطنون طواعية أو (بحكم ما جرت عليه العادة والتقاليد «القبلية») عن المشاركة الحقيقية في الموارد، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات. وبغض النظر عن مدى «صحة وحيوية» هذا النموذج، وقابليته للعيش المستدام في عالم شاب زالت فيه حدود «المعرفة» والطموح، فغني عن القول أننا في مصر أبعد ما يكون ــ موارد وخدمات ــ عن هذا النموذج وعن الاستناد إلى أنماط «الشرعية» القائم عليها؛ «الرفاه مقابل الحرية».

يومها أشرت أيضا إلى ما يعرفه دارسو التاريخ والنظم السياسية عن «الدولة الاشتراكية» في النصف الثاني من القرن العشرين، وكيف قدمت نموذجا لـ«الشرعية» يقوم على الالتزام (أكرر: الالتزام) بتوفير كل حاجات المواطنين من سلع وخدمات ووظائف حكومية. مقابل «احتكار» واقعي من الجماعة الحاكمة (الحزب، كما تقول النظرية / أو الزعيم، كما كان في الواقع) للسلطة والقرار.

والسؤال: أين نحن (واقعيا) من هذا أو ذاك؟ أو كيف سنصير (واقعيا) بعد الالتزام «الضروري» بمتطلبات القرض «الضروري»؟

لن أناقش هنا إن كنت مضطرا للإذعان لشروط صندوق النقد «النيوليبرالية» تلك من تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم «وأن يدفع المواطن الثمن الكامل لما يحصل عليه من خدمات» كما يقول الخطاب الرسمي المعلن. ولكن يعرف القاصي والداني، أن الدول التي تعتمد مثل تلك السياسات (ولن أقارن هنا التفاوت الحاد في مستوى المعيشة) تقوم شرعيتها السياسية، على عقد اجتماعي يوفر للمواطن مشاركة حقيقية وفعالة في القرارات، مادام هو مطالب في النهاية بتحمل تبعاتها المادية. دون أن يكون محظورا عليه مثلا الحديث في أمر المفاعل النووي المزمع إنشاؤه بقرض يصل إلى ٢٥ مليارا من الدولارات (٤٥٠ مليارا من الجنيهات المصرية)، ودون أن يكون محظورا عليه الاعتراض على إهدار الموارد المحدودة على ما سمي «بمشروعات كبرى» لم يثبت حتى اللحظة جدواها الاقتصادية (تفريعة القناة مثالا).

في الدول التي يدفع فيها المواطن ثمن ما يحصل عليه من خدمات (مع الإشارة إلى أن هذا أصلا ليس صحيحا على إطلاقه)، يكون للمواطن حق الإضراب، والتظاهر، والحق في تكوين النقابات المستقلة. في مناخ سياسي منفتح لا تفرغ فيه هراوة الأمن «أو ألاعيبه» النصوص الدستورية من مضمونها.

في مثل تلك الدول، تقوم «الشرعية» السياسية على إطلاق الحريات العامة، وحرية التعبير الحقيقية، والحوكمة والشفافية، ومناخ يوفر مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني والجماعات السياسية.

أين نحن «واقعيا» من ذلك كله؟ أحسب أننا جميعا نعرف الإجابة.

خلاصة القول إذن أنه قد يمكن لذوي الأمر في «الدولة الريعية» اعتماد شرعية «الرفاه مقابل الصمت»، كما يمكن في «الدولة الشمولية» اعتماد شرعية أن تتكفل الدولة أو الحزب بجميع احتياجات المواطنين «مجانا» مقابل «تفويض» النخبة الحاكمة في إدارة شئون البلاد. وفي الحالتين، قد تسمح مساحة «الرضا المجتمعي» باستقرار المعادلة. أما حين يكون هناك من يطلب من مواطنيه التقشف، دون أن يكون «دافعو الضرائب» شركاء «حقيقيين» في إدارة أمور بلدهم، فذلك مما لم تثبت تجارب التاريخ أنه أدى إلى استقرار من أي نوع. ناهيك عن أي معالجة للمشكلات الاقتصادية باعتماد روشتات الاقتصاد «الحر» في غياب «حرية» السياسة ومعاييرها المعروفة.

***

مظاهرات الخبز - يناير ١٩٧٧

السؤال هو: كيف تؤثر مثل تلك القرارات على «العقد الاجتماعي» الذي كان حاكما للنظام السياسي في مصر لأكثر من ستين عامًا

لا تكمن مشكلة «الاقتصاد» لدينا فقط في عدم تجانس سياساته مع ما اعتمده النظام من «سياسة»، بل لعل بعض جوانب المشكلة تكمن أصلا فيما هو «سياسة»، وما يظنه البعض يصلح كأساس «لشرعية» هذا النظام.

أذكر حين كنت أشارك في جلسات المشروع الذي تم إجهاضه «لرؤية مصر ٢٠٣٠» أن وقف «أحدهم» ليعترض على إضاعة الوقت في صياغة أهداف وخطط تفصيلية للوصول إلى ما نتصوره لازما لمستقبل نرجوه لهذا البلد. يومها قال بأعلى صوته (ربما ليسمعه ذوي الشأن): «نحن لا نحتاج لكل هذا النقاش، وكل هذه التفاصيل، فلدينا زعيم ملهم، وعلينا فقط أن نُخلص في السير وراءه». انتهى الاقتباس.

دعونا نعترف أن «رؤية» صاحبنا التي علا صوته بها يومها ليست الوحيدة، فمثله كثيرون، من علية القوم وبسطائهم. من الذين يروجون لشرعية «السلطة المطلقة»، أو على الأقل يغضون الطرف عنها، ثم يشكون من الأزمة الاقتصادية متغافلين عن حقائق باتت محسومة في عالم العلاقة بين السياسة والاقتصاد. فحيث «السلطة المطلقة»، تغيب ثقافة الشفافية والمحاسبة ليحل محلها ما ألفناه في مجتمعاتنا من ثقافة حجب «وحصانة سيادية»، من شأنها، كما قرأنا في الكتب أن توفر البيئة المثالية لنمو طبقة «الأوليجاركيا» التي تقتات تقليديا على النفوذ والسلطة والفساد. ومن ثم ثروة البلاد والعباد، فلا تترك للناس غير الغلاء والفقر.

تقول لنا الكتب أيضا، وتحكي لنا تجارب السابقين كيف تحتمي «السلطة المطلقة» خلف شبكات الأوليجاركيا المتشابكة؛ مؤسسات أمنية / عسكرية وتشريعية وإعلامية وجهات إنفاذ القانون. فتغدق عليها المنح والمزايا لتُكون طبقة حامية سميكة من «جماعات المصالح» المتشابكة. التي يصبح دفاعها عن مصالحها، بحكم الواقع دفاعا عن «النظام» في ذاته.

في مجتمعات «السلطة المطلقة» لا مكان لاستقلال الجهات الرقابية أو المحاسبية أو القضائية، كما تقضى قواعد الحوكمة أو الدساتير الحديثة (ومنها دستورنا الحالى بالمناسبة) بل لتشريعات «مفاجئة» فُصلت لتختصر السلطة كلها في يد واحدة. راجعوا من فضلكم التعديلات التشريعية لقوانين الجهات الرقابية والقضائية التي صدرت على مدى السنوات الأربع الماضية.

في دولة «السلطة المطلقة» يتحصن الفساد بمثل نصوص القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥، والذي أصدره الرئيس قبل عامين، وسبقني في التنبيه لمخاطره في حينه الأساتذة عبدالله السناوي وحمدي رزق.. وآخرون. فضلا عن ابن القوات المسلحة المهندس يحيى حسين عبدالهادي والذي أطلق عليه «قانون ادخلوها فاسدين»، في مقاله المنشور بالأهرام، قبل أن تمنع مقالاته من النشر في الجريدة «القومية» التي يفترض أن تكون لسان حال «القوم» أي الناس لا السلطة.

بمقتضى هذا القانون (الرابط لمناقشته تفصيلا هنا) يصبح للسلطة «التنفيذية»، لا القضاء «المستقل» القول الفصل والنهائي في جرائم المال العام. وبمقتضاه تُصبحُ قرارات «اللجنة الوزارية» أقوى من قرارات محكمة النقض ذاتها.. لا بأس، فإعلامهم يحدثك يوميا عن مكافحة الفساد.. وعن أننا بلد فقير(!).

في مجتمعات «السلطة المطلقة»، غير مسموح للصحف أن تكشف عن أن منتسبي هذه الجهة أو تلك لا يدفعون الضرائب في بلد يقول رئيسه «إننا فقرا قوي»، فنقرأ خبر مصادرة (أو بالأحرى عدم طباعة) جريدة الوطن التي تجرأت فحاولت نشر تحقيق «موثق» حول الموضوع (مارس ٢٠١٥).

في دولة «السلطة المطلقة» تزدهر مراكز القوى ونفوذ الحواريين والأوامر السيادية. ويغيب «خوفا أو يأسا» الرأي الآخر، ودراسات الجدوى. والتحذير من المخاطر. ويكون طبيعيا أن يعرف الاقتصاد أزمته، وأن يعرف الناس الفقر. وأن نغرق الأجيال القادمة في الديون.

في مجتمعات «السلطة المطلقة» لا مكان لاستثمار حقيقي يعمل على نمو حقيقي. لا اقتصادي إلا ويعلم أن «التصنيف الاقتصادي» لدولة ما يرتبط بالوضع السياسي بذات القدر الذي يرتبط فيه بالأداء الاقتصادي. كما يعلم أن السمعة الاقتصادية الحسنة، هي قرين الديموقراطية بضوابطها المعروفة في أغلب الأحوال.

***

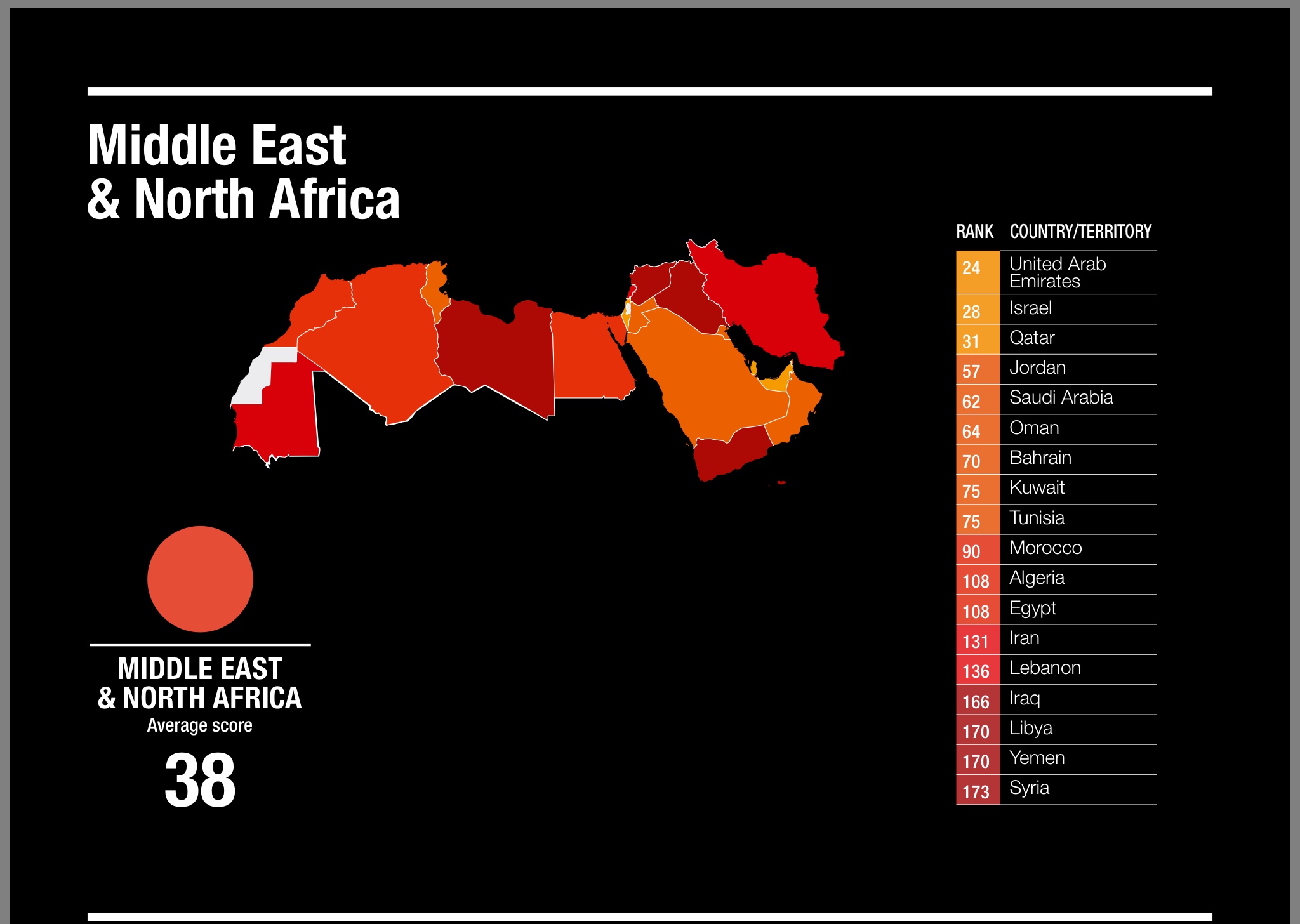

رسوم بيانية من تقرير الشفافية الدولية ـ يناير ٢٠١٧

ما هي مؤشرات قدرة النظام السياسي على مكافحة الفساد الذي هو داء أي اقتصاد. هذا هو السؤال الثاني

في مجتمعات «السلطة المطلقة» يزدهر الفساد «والإفساد». وإذا كانت الاقتصاديون قد استقروا على أن الشفافية هي النقيض الموضوعي للفساد، وإذا كانت «المؤشرات» والمقاييس المعتمدة تغنينا عن أي اجتهاد. وإذا كنا نبحث عن خطة طريق جادة لإصلاح اقتصادي «حقيقي» ينتشلنا مما نحن فيه. (وليس مجرد الإذعان لشروط المقرضين، سعيا وراء مزيد من القروض والديون) فيكفي أن نلقي نظرة على مكان مصر في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، وهو أحد معايير «التصنيف الاقتصادي» للدولة، والذي يسترشد به المستثمرون «الجادون»، لا أولئك «المغامرون المضاربون».

تعتمد نتائج التقرير الدولي السنوي على «مؤشرات» محددة، متفق عليها لقياس البيئة المساعدة على الفساد في أي مجتمع أو نظام سياسي. ليخرج بترتيب للدول حسب درجة الشفافية التي هي اصطلاحا نقيض للفساد.

في تقرير ٢٠١٦ الصادر في يناير من هذا العام كانت الدنمارك الأكثر شفافية والأقل فسادا، واحتلت المرتبة رقم واحد، وجاءت الصومال في ذيل القائمة (ترتيبها ١٧٦) أما مصر فتراجع ترتيبها إلى المرتبة (١٠٨)

في وجود «المقاييس» لا يوجد اجتهاد. وكلنا نعرف ما هي المؤشرات التي باتت معتمدة لقياس قدرة أي نظام سياسي على محاربة الفساد، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

ــ وجود مراقبة حقيقية، عبر برلمان «حقيقي» يحاسب ويراقب.

ــ توسيع نطاق المساءلة والمراقبة لكافة المؤسسات والجهات (دون استثناء لجهة أيا كانت)

ــ قضاء مستقل استقلالا حقيقيا.

ــ استقلال «حقيقي» للجهات الرقابية، وحصانة حقيقية لمسؤوليها من العزل أو التنكيل.

ــ إصدار قوانين لحماية الشهود، ومنع تضارب المصالح، والإفصاح عن الذمة المالية.

ــ وجود منظمات مجتمع مدني مستقلة وقوية

ــ حرية تعبير، وإعلام مستقل (لا تسيطر عليه مؤسسات الدولة من خلف ستار)

ــ حرية تداول المعلومات.

أعود وأقول: في وجود «المقاييس» لا يوجد اجتهاد. وكما يذهب أي منا إلى معمل التحليل ليعرف نسبة السكر في الدم أو معامل الترسيب، أو غير ذلك من «المؤشرات» الدالة على حالته الصحية. وليس الاكتفاء بقول هذا أو ذاك أن «صحتك زي البمب»، فتلك هي المؤشرات التي اتفق عليها العالم لقياس قدرة النظام السياسي على مكافحة الفساد الذي هو داء أي اقتصاد. فهلا عرفنا «الدواء»

***

وبعد..

فخلاصة القول، أنه في غياب دولة دستورية معاصرة تقوم علي المواطنة، والمشاركة الحقيقية للمجتمع المدني والجماعات السياسية، وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في الإضراب والتظاهر، وتكوين النقابات المستقلة، وتعرف أن الشفافية هي السبيل الوحيد لمحاربة الفساد يصبح «سؤال الشرعية» مطروحا، وإن تجاهلناه أو أنكرناه. فلا نموذج الخليج النفطي صالح في بلد يعيش ٢٧٪ من مواطنيه تحت خط الفقر، ولا نموذج «دولة ماو تسي تونج» الطوباوية (أو الشمولية) الذي تتكفل فيه الدولة بتقديم كل الخدمات مجانا لمواطنيها (كما كان هو حال هذا البلد في ستينيات القرن الماضي) يمكن أن نتصور وجوده في دولة ترفع الدعم وتفرض مزيدا من الضرائب كل يوم، ويقول مسؤوولوها إن على المواطنين أن يدفعوا ثمن ما يقدم لهم من خدمات.

هو باختصار، كما قلنا سابقا ضرب من «الشيزوفرينيا» الفكرية، عندما تعتقد أن الاقتصاد لا علاقة له بالسياسة. أو عندما تتصور أن بإمكانك أن تحكم «سياسيا، وأمنيا» بطريقة «السوفيت» الستينية، في حين «اقتصاديا» لا تقدم للناس (كل الناس) ما يكفي من غذاء ومسكن ودواء وفرص عمل. «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته» حسب قولة كارل ماركس الشهيرة.

«الاختيار لك» كما كان الإعلان الشهير يقول:

١ـ إما «شرعية عقد اجتماعي» يقوم على أسس دولة معاصرة.

٢ـ أو دولة تتكفل بالإنفاق على حاجات مواطنيها.

… لابديل آخر.

……..

ثم إذا كان الحديث بالحديث يذكر، فقد يبقى على هامش هذا كله أن على الذين يشكون الفقر «وغياب البركة» أن يتذكروا قولة ابن خلدون الشهيرة «الظلم مؤذن بخراب العمران».. في مثل تلك مناسبة، انظروا حولكم جيدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ــ «الشرعية» البديل.. حديث سياسي في الاقتصاد

ــ أسئلة الاقتصاد .. ودولة الصوت الواحد

ــ حديث الفساد والقانون

ــ ٢٠٣٠ (ق م)

ــ عن الخليفة والأمير والرئيس.. «والثقافة الحاكمة»٠

ــ تقرير BBC حول مظاهرات الخبز ـ مارس ٢٠١٧