«القضية» الحقيقية هنا ليست فى تفاصيل قراري الإحالة، ولا فى تكييف أو «توصيف» التهمة، بل في التوصيف السياسي لما جرى في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١: ثورة يستحق القائمون بها، (والذين مهدوا الطريق لها قبل عشرة أعوام كاملة) أوسمة البطولة، أم مؤامرة تخابر وجريمة «محاولة قلب نظام الحكم» المنصوص عليها فى قانون العقوبات (المادة ٨٧)، والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

المستشارون: رءوف، وعبد الجبار، وعبدالعزيز

ليس مقالا عما جرى مع زكريا عبدالعزيز وهشام رءوف وعاصم عبدالجبار أو غيرهم، بل عن «المصداقية» .. والوطن

خلال أيام نقلت لنا الأخبار نبأ التحقيق مع قضاة كبار هم المستشارون زكريا عبدالعزيز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق (بدعوى اشتراكه في اقتحام مقر مباحث أمن الدولة أيام «ثورة» يناير ٢٠١١)، وهشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، (على خلفية اشتراكهما فى إعداد دراسة قانونية تكون أساسا لمشروع قانون مأمول لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز). وبعيدا عن سير تحقيقات لن نتطرق إليها، فالثابت «سياسيا» أن الثلاثة كانوا من الذين شاركوا قبل عشر سنوات كاملة في وقفة القضاة الشهيرة احتجاجا على تزوير انتخابات ٢٠٠٥، والثابت «سياسيا» أيضا أن الاتهامات والتحقيق تحدث قبل أسابيع من إجراء انتخابات برلمانية «مفترضة»، هي الأولى بعد ٣٠ يونيو التي لا ينكر مبصرٌ أن هناك من يحاول بها إلغاء كل مكتسب لما جرى في يناير ٢٠١١، بما فيها إجراء أول انتخابات برلمانية «نزيهة وحقيقية».

رغم المفارقة الصادمة، والرسالة الدالة، فلست منشغلا على أية حال بالربط أو عدم الربط بين الحقيقتين. تاركا هذا لما تأتي به الأيام.

•••

لا أميل تقليديا إلى «شخصنة» الأمور، ولذا فربما يجدر الإشارة بداية أنني لا أتحدث هنا عن القضاة الثلاثة وحدهم، فغيرهم (قضاة وشبابا وسياسيين .. بل والوطن) تعرض إلى شيء من هذا وربما أكثر (مصادرة للحلم، أو أحكاما بالسجن، أو نفيًا إجباريًا، أو قطعًا للأرزاق بإحالة مبكرة للتقاعد) ولكنني أتحدث عن «القضية» التي أرى أن ما نحن بصدده (فضلا عما كان) لا يعدو أن يكون أوراقا في ملفها.

والقضية ببساطة تتمحور حول مسألة واحدة:

هل كنّا نقصد ما نقول حين وصفنا ما جرى في يناير على أنه ثورة؟ (راجع من فضلك ديباجة الدستور والتصريحات الرسمية المتواترة للسيد الرئيس) وهل هناك من يدرك تبعات اتساع المسافة يوما بعد آخر بين قول نسمعه وفعل على الأرض؟

اقتحام مبنى أمن الدولة Stasi في العاصمة برلين ١٥ يناير ١٩٩٠

تقول الأخبار أن ألمانيا الموحدة (التي أصبحت دولة كبرى) تحتفل سنويا بذكرى اقتحام مواطنيها لمبنى أمن الدولة Stasi

بعيدا عن مقتضيات تحقيق قانوني، هو ككل تحقيق قانوني من المفترض أن يعنى بأدلة الثبوت والنفي الخاصة بالواقعة المسنَدة وكذا «الظروف والملابسات» التي اقترنت بها، وذلك من واقع أوراق وأحراز ليس لي؛ قانونًا ان أطلع عليها، واحترامًا أن أخوض فيها، فسيقتصر حديثي هنا عن الجانب «السياسي» .. أكرر «السياسي» للموضوع.

وبغض النظر عن ما كنت قد سمعته من شهود الواقعة من أنهم كانوا قد اتصلوا «بالقاضي الذي يثقون في أمانته» ليحضر لتسليمه ما حصل عليه بعضهم من وثائق حال اقتحام مبنى أمن الدولة، «تحت بصر جنود الشرطة العسكرية الموجودين وقتها»، كما تقول الرواية المتواترة، إلا أنني (سياسيا لا قانونيا) أتوقف عند «الاتهام» بالمشاركة في واقعة الاقتحام.

تقول الأخبار إن ألمانيا «الموحدة» تحتفل سنويا فى الخامس عشر من يناير بذكرى اقتحام شباب الثوار لمبنى أمن الدولة «الأكبر فى أوروبا» Stasi والذى جرى عام ١٩٩٠ بعد أشهر من سقوط الجدار الذى عُد «فى التاريخ العالمى» مرحلة فاصلة بين زمنين.

ويقول ما قرأناه فى كتب التاريخ «الحديث» أنه بعد تقسيم ألمانيا النازية عمليا (١٩٤٥) كنتيجة طبيعية لسياسات هتلر القومية العسكرية المتطرفة كانت ألمانيا الشرقية من نصيب الكتلة الشرقية الخاضعة للنفوذ السوفيتي، ثم سرعان ما أصبحت واقعيا «الدولة البوليسية» الأولى فى العالم. إذ لم تمض ست سنوات على التقسيم حتى أنشأ حاكموها جهاز القمع الأشهر فى التاريخ، واتساقا مع الثقافة الحاكمة، كان أن أطلقوا عليه وزارة / جهاز أمن الدولة Stasi.

قصة الجهاز وممارساته «المرعبة» على مدى أربعين عاما من القمع والمراقبة وإفساد الحياة السياسية، بل والدينية وإهدار حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تكرار أو تذكير. بالضبط كما هي قصص محاولة الهروب «العبقرية / السينمائية» من السجن الكبير عبر الجدار الحديدي. فقط ما نحتاج ربما إلى إعادة قراءته هو مشهد النهاية. في مساء الخامس عشر من يناير ١٩٩٠ كان آلاف المتظاهرين الذين أخذتهم نشوة إسقاط جدار برلين (٩ نوفمبر ١٩٨٩) قد أحاطوا بمبنى الجهاز المخيف. ثم ما لبثوا أن «اقتحموه» ليجدوا ضباطه وقد انهمكوا في إتلاف وثائقه وملفاته.

«ثروة» الجهاز الذي كان يعد أنفاس المواطنين تم تجميعها في ما يزيد عن ١٥ ألفا من الأجولة المعبأة بالوثائق التي تجاوزت المليار ورقة (٥٪ منها كان قد تم فرمه)، فضلا عن ٣١ ألف أسطوانة بيانات مسجلة، وألفين و٥٠٠ فيلم تحمل لقطات فيديو، ومليون ونصف صورة فوتوغرافية لمواطنين جرى التجسس على حياتهم الخاصة. (شيء من هذا عرفنا بوجوده لدينا عندما أحرق السادات أشرطة التسجيل بعد ١٥ مايو ١٩٧١، كما عرفنا باستمراره في مرافعة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق)

ماذا جرى بعد ذلك (في ألمانيا لا في مصر)؟

شيء من هذا عرفنا بوجوده لدينا عندما أحرق السادات أشرطة التسجيل، وعندما استمعنا إلي مرافعة حبيب العادلي

أدرك القائمون على التحول الديموقراطى فى ألمانيا «الجديدة» متطلبات «العدالة الانتقالية» الخمسة اللازمة لنجاح التحول «سلميا» إلى دولة ديموقراطية معاصرة «قوية». وعرفوا كيف يتعاملون «صحيا» مع إرث الماضى البغيض. فكان من بين ما اتُخذ من خطوات أن صدر قرار «رسمي» بتحويل المبنى المخيف إلى متحف. يتولى إدارته بعض من قادوا عملية اقتحامه (تصوروا). ليس بهدف الانتقام من أحد، أو التشهير بالذين عملوا فى الجهاز أو «تعاونوا معه» كما قد يظن البعض. وإنما (كما تقول دروس تجارب العدالة الانتقالية Transitional Justis) كخطوة لازمة لا غنى عنها لبناء وعى جمعي «مستَنكِر» لما جرى من انتهاكات بشكل يجعل من الصعب تكرارها فى المستقبل. أخذا فى الاعتبار أن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، كما قد يظن البعض، بل على المجتمع ككلّ. وأنه لا يمكن لأمة أن ترسم طريقها نحو المستقبل دون أن تصفى حساباتها مع الماضى. وهذا (أكرر) لم يكن يعنى كما قد يخشى البعض استدراجا إلى شهوة «انتقام» غير محسوب قد يقودنا إلى شكل آخر من الظلم. بل يعنى «وعيا وإدراكا وفهما» ضروريا لما جرى، «وإقرارا» بما يمثله من جريمة لا ينبغى أن تتكرر.

فى تفاصيل التجربة الألمانية أن الدولة أنفقت الملايين على إعادة ترميم الوثائق المفرومة «لإتاحتها للجمهور»، مع ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الخصوصية، وتفادى إذكاء مشاعر الانتقام، وفى تفاصيل التجربة أيضا أنهم ينظمون رحلات أسبوعية لطلبة المدارس ليتعلموا كيف عليهم ألا يسمحوا مستقبلا بنظام قمعى مهما كان. وليعرفوا كيف أن القمع طريق مضمون إلى الدولة الضعيفة الفاشلة، وكيف أن الحريات واحترام حقوق الإنسان ضرورة لا غنى عنها لبناء «الدولة القوية» وكيف أن الدخل القومى لألمانيا «الحرة» كان قبل الوحدة ضعف الدخل القومى لألمانيا «البوليسية» وكيف أن ألمانيا التى توحدت الآن حول قيم الحرية والديموقراطية أصبح ترتيبها الرابع عالميا قياسا بالناتج المحلي الإجمالي GDP حسب ما تقوله أرقام صندوق النقد الدولى. وكيف أصبحت ميركل؛ مواطنة ألمانيا الشرقية السابقة حاكمة لألمانيا الجديدة.

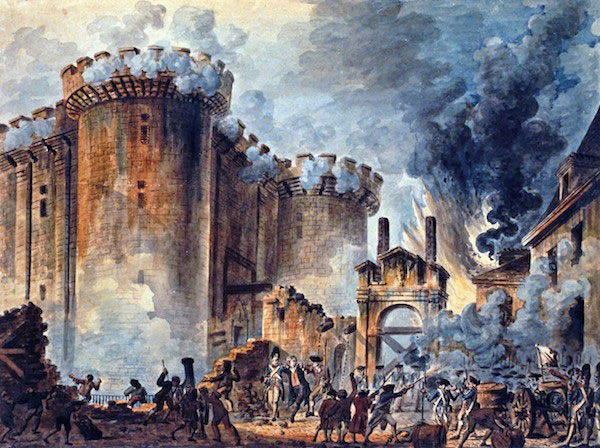

by Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel 1789 اقتحام سجن الباستيل

أدرك القائمون على التحول الديموقراطي في ألمانيا «الجديدة» متطلبات «العدالة الانتقالية» الخمس اللازمة لنجاح التحول «سلميا» إلى دولة معاصرة «قوية»

كما يؤرَّخ بسقوط جدار برلين (نوفمبر ١٩٨٩) كعلامة فارقة في تاريخ الثورات الجديدة «الملونة»، أو كفاتحة لها، يؤرَّخ بالثورة الفرنسية (١٧٨٩) كإحدى الصفحات الأهم على الإطلاق في «كتاب الثورات». مائتا عام بالضبط يفصلان بين التاريخين. ولكن الدرس واحد.

يقول لنا «الدرس الفرنسى» كما تقول الرواية الكلاسيكية الشهيرة التى يعرفها كل دارسى تاريخ «التنوير» فى أوروبا، أن الفرنسيين يحتفلون بعيدهم الوطنى Fête Nationale فى الرابع عشر من يوليو كل عام. وهو، لمن لا يعرف أو نسى تاريخ «اقتحام سجن الباستيل» عام ١٧٨٩، والذى كان شرارة اندلاع الثورة الفرنسية قبل أن يصبح «رمزا للجمهورية». وتحكى لنا القصة المعروفة كيف تحول La Bastille من حصن للدفاع عن باريس إلى سجن للمعارضين السياسيين، بل وكيف كان من الطبيعى إبان الديكتاتورية الملكية أن يجد فنانون ومفكرون ورجال دين من البروتستانت ثم الجزويت طريقهم إلى زنزانات السجن المخيف. كما يحكى التاريخ كيف كان مكانا لابتكار أساليب «التعذيب» الذى أصبح مجرَّما فى الدولة الديموقراطية المعاصرة، وهو الموضوع الذى كان بالمناسبة أيضا محلا للدراسة القانونية التى أعدها المستشاران هشام رءوف وعاصم عبدالجبار (ولعل هذا يصبح موضوعا لمقال قادم).

ربما لم يقرأ الكثيرون من أصحاب القرار «درس الباستيل» وربما يقول بعضهم فى نفسه تمنيا أن «مصر ليست فرنسا». وربما اعتقد البعض أن «زوبعة يناير» انفضت بلا رجعة. لا بأس. فلكل حرية أن يتنبأ بالمستقبل الذى يشاء. ولكن من تسنى له أن يزور «اللوفر» ويتأمل تفاصيل لوحة ديلاكروا Eugène Delacroix العبقرية «الحرية تقود الشعب» liberty leading the people والتى رسمها المصور الفرنسى الشهير سنة ١٨٣٠ ليجسد بها المشهد الأخير لانتصار الحرية بعد أربعة عقود من الدماء والصراع، فأرجوه أن يلحظ الصبى إلى يسار المرأة «عارية الصدر حافية القدمين» والذى يتقدم غير هياب ولا وجل، والذى جعله ديلاكروا فى لوحته رمزا لجيل جديد قادم، لن يتوانى عن أن يحقق ما خرج من أجله. كما أرجوه أن يلحظ أيضا أن المصور العبقرى ضَّمن لوحته ثائرين من العمال والبرجوازيين والرجال والنساء والصبية، ليقول لنا بوضوح أن «الظلم كفيلٌ بأن يتوحد الجميع» رغم الفروقات الاجتماعية أو الجنسية أو العمرية. وأن الثورة على الظلم بحكم قانون التاريخ لا بد أن تنتصر فى النهاية.

•••

وبعد …

فربما من الأوفق أن نكون «معشر أهل الحكم» أكثر صدقا مع أنفسنا، وأكثر صراحة مع الناس، فنسمي الأشياء بما نقصده في دواخلنا، إذا كنّا نعتبر ما جرى في يناير ٢٠١١ فعلا مخالفا للقانون (لا «ثورة» كما قالت لنا ديباجة الدستور، أو كما كانت تقول تصريحات الرئيس) فحاكموا زكريا عبدالعزيز على «ما نُسب إليه» من اقتحام مبنى أمن الدولة، ثم بالمنطق ذاته، وبموجب المادة ٨٧ من قانون العقوبات التي تجرم محاولة قلب نظام الحكم، حاكموا الملايين التي نزلت أيامها إلى الشوارع تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام». وساعتها يصبح السؤال حول «توصيف» ما جاء في ديباجة الدستور أو في تصريحات الرئيس مشروعا.

ثم إذا كنّا نعتبر أن «التعذيب أولى بالحماية»، وأن توقيعات مسؤولينا على المعاهدات الدولية ليست أكثر من مساحيق تجميل، فحاكموا هشام رءوف وعاصم عبدالجبار بتهمة إعداد «مشروع قانون لمكافحة التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز»

فقط، صارحونا .. لنكون وأنتم على بينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ــ ربع قرن مضى، فهلا عرفتم أن «الجدار» قد سقط