هذا المقال، ليس عن تفاصيل ما جرى في أبوقرقاص، فالوقائع يعرفها أكثر منا شهود العيان، أما القرائن والإثباتات والأدلة فمكانها محاضر التحقيق وأوراقه، التي ليس لنا أن نخوض في تفاصيلها بغير علم، سواء صدر قرار متوقع بحظر النشر أم لا. نحن هنا نتحدث عن «الموضوع»، لا الواقعة محل التحقيق. التي يظل مما لا يتم الواجب إلا به أن نضعها في سياقها العام، تاريخا ومجتمعا وثقافة حاكمة.

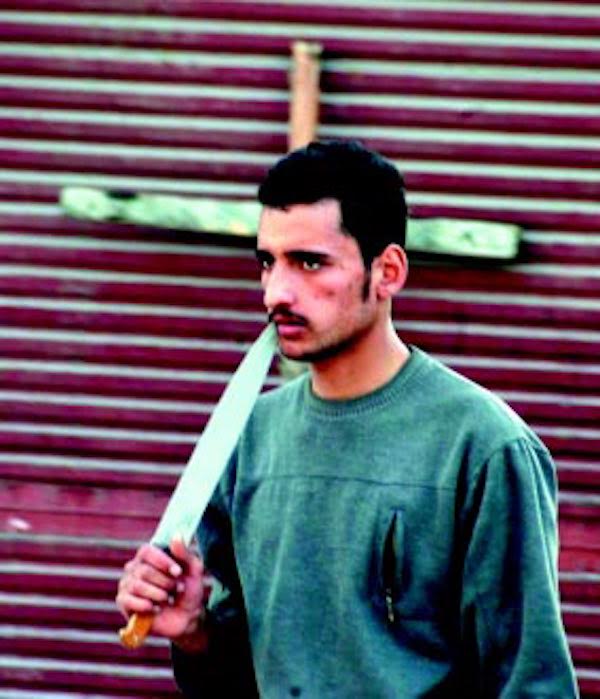

أمام كنيسة القديسين (أبريل ٢٠٠٦) - تصوير عمرو عبد الله

يخطئ من يعتقد أن ماجري في «أبوقرقاص» هو محض شأن «عاطفي» .. أو طائفي

قبل نحو العامين، وتحديدا في أبريل ٢٠١٤ فجعتنا الصفحات الأولى للصحف «بصورة» بشعة لعدد من الجثث المسجاة على عربة «كارو». الصورة كانت من أسوان التي كنا نضرب المثل «بوداعة» أهلها الطيبين. وكانت «الصورة» هى ذروة المشهد في خلاف بين «مواطنين» لم يلجأ أيهم للدولة أو لجهات إنفاذ القانون، بل كان أن لاذ «بقبيلته» يستقوى بها ليقتضي حقه (أو ما يتصور أنه حقه) بيديه وسلاحه، وقوة قبيلته / جماعته.

قبل أيام، نقلت لنا الأخبار من «أبو قرقاص / المنيا» نبأ صورة لا تقل بشاعة، لسيدة فاضلة مسنة جردهاالجمع من ثيابها، قاصدين التشهير بها، وبأهلها على الملأ، في مجتمع نعلم ما يمثله مثل ذلك مشهد من خزي وعار.

نحمد الله أن عدسة الكاميرا لم تكن حاضرة كما كانت في أسوان. ولكن المأساة ذاتها، والدلالات ذاتها كانت حاضرة بقوة، وإن اختلفت التفاصيل.

في أسوان انتمى الطرفان «لقبيلتي» الدابودية والهلايل. وفي المنيا كانت السيدة مسيحية، وكان الجمع مسلمين. وفي الحالتين، كانت المشكلة «مصرية»

في ملف ما جرى هنا وهناك أوراق كثيرة، بعضها قديم متوارث، وبعضها متراكم، وبعضها يرتبط بشعور يتزايد بغياب دولة القانون. وشيوع ثقافة أن «القوة فوق العدل». وهى ثقافة لا يخفى علينا كيف تساهم السلطة القمعية «بالتعريف» في شيوعها وانتشارها ورسوخها. هكذا تعلمنا من الكتب. وهكذا تقول التجربة.

في ملف ما جرى هنا وهناك، كما أشرنا يومها أوراق روتينية «لا جديد فيها» مثلها مثل تلك التي يعلوها الغبار في أرشيف المصالح الحكومية. ولكن فيه أيضا، وسط نشاز «الأسطوانات المشروخة»، عن المؤامرة الإخوانية الكونية.. وتنمية الصعيد.. والفتنة الطائفية.. والأحداث «الفردية» ما نحاول للأسف أن نصرف الأنظار عنه، رغم أنه حقيقي وحاضر. راجعوا من فضلكم مواقع التواصل الاجتماعي لتعرفوا كيف قرأ الشباب الواقعة «المشينة»، وكيف ربطوها بوقائع انتهاكات مشابهة تورطت فيها أجهزة الدولة غير مرة. وحاولوا أن ترصدوا كيف يترسخ يوما بعد يوم مفهوم أن «القوة باتت فوق العدل». اخلعوا النظارة السوداء من فضلكم، وانتبهوا إلى أن هذا تحديدا هو الخط الفاصل تعريفا بين مفهوم «الدولة» ومجتمع الغاب.

***

قد لا يدرك البعض العلاقة بين ما كان وبين ما صرنا إليه. كما قد لا يدرك البعض العلاقة بين حادث المنيا «الطائفي» ومن قبله حادث أسوان «القبلي» وبين الإجابة عن السؤال الرئيس: أين نحن من قيم «الدولة المعاصرة»؟

في أوراقي مقال كنت قد كتبته في «وجهات نظر» قبل عشر سنوات كاملة (مايو ٢٠٠٦) ، عشية حادث كنيسة القديسين السكندرية (الأول). أعود بكم إليه نصا (بلا تصرف)، لنرى كيف كانت بعض ملامح دولة ما قبل الخامس والعشرين من يناير، ولنرى كيف أن علينا جميعا واجب أن نقلق لما رأيناه من مظاهر لعودة سافرة لأسوأ ما كان فيها.

كان المقال «القديم» يحاول أن يقرأ في ظلال صورة التقطها المصور عمرو عبدالله (أبريل ٢٠٠٦) لمواطن يحمل سكينا وسط أحداث الشغب التي شهدها الشارع الضيق عقب اعتداء مختل عقلي على الكنيسة ليقتل مسيحيا، ويصيب آخرين) وكان مثيرا يومها أن التعليقات على الصورة وحول هوية «المواطن / حامل السكين»، تباينت؛ البعض اعتبره مسلما، والآخرون أكدوا بظاهر الغيب مسيحيته. والحقيقة أن تحديد هويته، التي اختلفوا عليها، لم يكن مهما أبدا، كما لم يكن مهما اسمه الثلاثي أو محل سكنه أو رقم بطاقته «القومية»، إذ يظل هذا كله من باب التفاصيل التي قد تهتم بها جهات التحقيق الجنائي أو القضائي أو في «ضمائر البشر».

المهم أن هذا «المواطن» الذي خرج إلى الشارع مستنفرا يحمل سكينا لم يكن عضوا في تنظيم متطرف يستهدف أتباع الدين الآخر، كما كان الحال ــ أحيانا ــ قبل ١٩٩٩. وإنما هو «مواطن» عادي استقر في يقينه (وهذا لب المشكلة) أنه لن يتسنى له دفاعا عن نفسه، أو وصولا إلى حق «يتصوره» إلا بالقوة والعنف.. والسكين.

كيف وصلنا إلى هنا؟!

لابد أن نعرف ــ أولا ــ أننا نعيش حالة من التوتر (المجتمعي لا الطائفي فقط) لن تهدئه هراوات الأمن المركزي، كما لن تخفيه ــ مهما تكاثفت ــ غازاته المسيلة للدموع.

ولابد أن نعترف ــ ثانيا ــ أن هناك احتقانا بات ــ وإن أنكرنا ــ تحت كل جلد. وهناك سيف صار ــ وإن غفلنا ــ قريبا من كل يد.

ولابد أن نقلق ــ ثالثا ــ حين نلحظ أن هناك من لم يدرك، أو لعله لا يريد أن يصدق أن عود الثقاب أصبح أقرب:

١ ــ مما نظن.

٢ ــ من أى وقت مضى.

كأن لا أحد يريد أن يرى النار تحت الرماد. رغم أن تمرد الأمن المركزي (١٩٨٦) إذا ما كنا نذكر ــ ويجب أن نذكر ــ لم تسبقه إشارة، كما لم يكن بحاجة إلى تنظيم وكوادر و«البيان الأول». ولكنه في نهاية المطاف، أو في نهاية «المفاجأة» جاء بالدبابات إلى الشوارع.. وبالقلق إلى النفوس.

كيف وصلنا إلى هنا؟!

ألا تذكركم هذه الصورة، وهذا السكين اللامع بصور مشابهة لما جرى على أبواب اللجان الانتخابية (ديسمبر ٢٠٠٥) من بلطجة سافرة غير مسبوقة؟

السيوف في حماية الأمن المركزي (الصورة من انتخابات ٢٠٠٥)

السيوف في حماية الأمن المركزي (الصورة من انتخابات ٢٠٠٥)

كيف كانت بعض ملامح دولة ما قبل الخامس والعشرين من يناير،؟ ولماذا علينا أن نقلق لما رأيناه من مظاهر لعودة سافرة لأسوأ ما كان فيها

يومها مارس الجميع العنف.. ربما. ولكن تبقى الدولة إذا مارست أو تواطأت أو غضت الطرف.. (وقد فعلت)، المسئول الأول.

يومها لم يدرك أصحاب قرار اللجوء إلى «الهراوة والسكين» لضمان الأغلبية خطورة أن يشيع في المجتمع مفهوم: أن القوة / العنف هى السبيل «الوحيد» لكى تصل إلى هدفك (حقا كان أو باطلا).

ويومها لم يفكر بعضهم كثيرا قبل أن يصرح في الصحف «الرسمية» بأن أحكام القضاء التي صدرت عشية الانتخابات «لن يعتد بها».. هكذا (!) غير مدرك خطورة أن يتعمق لدى المواطن العادى شعور باليأس من اللجوء إلى التقاضى «سبيلا سلميا لحل المنازعات». وغير مدرك أنه عندما تغل يد القضاء في رد المظالم لأصحابها يصبح الأمن الاجتماعي مهددا، كما يصبح مفهوم الدولة ذاته في خطر.

وأيضا يومها ــ ولحسابات انتخابية ضيقة ــ لم يتورع البعض في الترويج لحالة من «الفزع» لدى أقباط هذا الوطن. بعد أن نجح عدد من الإسلاميين في الوصول عبر صناديق الاقتراع إلى البرلمان. حتى حزب الدولة المفترض أنه المسئول «بأغلبيته» عن لحمتها الشعبية، بدا يومها وكأنه أوكل مهمة «إثارة الفزع» المقدسة إلى بعض إعلامييه المفضلين.

يومها حذرنا من الزج بالأقباط في مزايدات السياسة، ومن العزف المستمر على وتر التخويف وإثارة الفزع، والذي بدا في تصاعد نشاز أصدائه وكأن هناك من يدعو كل «مواطن» إلى أن يضع سكينا تحت وسادته.. تحسبا.. وترقبا.

ويومها ــ وأيضا لحسابات أمنية قصيرة النظر ــ أجهض «أصحاب القرار» أكثر من محاولة (بعضها بالمصادفة سكندرى) لتفاهم إسلامى مسيحى أساسه «المواطنة». كان قد بادر بها أولئك الذين أزعج البعض وصولهم للبرلمان، وكان من شأنها ــ لو اكتملت ــ أن توجد مناخا «أفضل» من ذلك الذي امتلأت في أجوائه الخانقة والضاغطة شوارع المدينة الساحلية الهادئة بالمتحفزين والغاضبين.. و«السكاكين».

لماذا صرنا هاهنا؟

يخطئ من يعتقد أن ما جرى في الاسكندرية يومها «محض شأن طائفي»، كما يخطئ من ينظر إلى صورة «السكاكين» المشرعة أمام كنيسة القديسين بمعزل عن المشهد السياسي العام المسكون بالعنف و«اليأس».

ربما كلنا مسئول بشكل أو بآخر عن مناخ السكاكين المشرعة. ولكن.. نكرر: تبقى الدولة ــ بحكم التعريف ــ إذا تورطت أو تواطأت أو غضت الطرف «اعتدادا بالسلطة، أو عزة بالإثم».. المسئول الأول. وإلا بماذا نسمي هذه المعارك الرسمية «الخشنة» مع القضاة والصحفيين والطلاب والمهنيين على اختلاف نقاباتهم. وبماذا نسمي ما ورد في تقرير المجلس «الرسمي» لحقوق الإنسان عن اعتقالات واحتجاز لمواطنين دون سند من القانون، وعن حالات مؤكدة للتعذيب، وعن أحكام للقضاء تجاهلتها السلطات واعتبرتها «محض حبر على ورق».

وبماذا نسمي إغلاق نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية «بالجنازير» لمنعهم من عقد جمعيتهم العمومية، رغم حكم القضاء بقانونية الاجتماع؟ أليس في ذلك بلطجة و«سكينا» ترفعه سلطة الدولة أو بعض دوائرها في وجه أكاديميين جامعيين.

ثم بعد كل ذلك ــ أو بالأحرى في القلب منه ــ بماذا نسمي إحالة قضاة «كبار» للتحقيق، لا بتهمة الرشوة أو التربح أو استغلال النفوذ، وإنما ــ لكونهم طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في الانتخابات البرلمانية. وهل مهمة القضاء «تعريفا» غير كشف الحقيقة؟!.

لماذا في مصرنا التي عرفت «الدولة» قبل آلاف السنين، علا سيف القوة على ميزان العدل؟

ها نحن نرفع «سكين» الترهيب في وجه قضاة لا يمتثلون لإرادة السلطة الحاكمة. وهو أمر مهما فرح بعضنا بنتائجه الآنية ستكون «الدولة» ومفهومها ذاته الذي يستند بالتعريف إلى «النظام» ومن ثم إلى «مهابة القانون وأصحابه» أول الضحايا.

…..

انتهى الاقتباس / النص الذي يعود تاريخه إلى عشر سنوات كاملة (مايو ٢٠٠٦) . أردت أن نقرأه بهدوء في مايو ٢٠١٦ ليقارن كل منا، ما شاءت له المقارنة، وما شاء له الإنصاف. وليتذكر كل منا كيف كانت «دولة» ما قبل الخامس والعشرين من يناير، التي يتباهى بعض المخدِّرين، أو المخدَّرين بنظرية المؤامرة بأنها عادت «قوية، عفية» كما كانت.

***

باختصار، سيتكرر حادث أبوقرقاص مائة مرة، طالما تهربنا من إجابة السؤال الرئيس: أين نحن من قيم «الدولة المعاصرة»؟

قد لا يدرك البعض العلاقة بين ما كان وبين ما صرنا إليه. كما قد لا يدرك البعض العلاقة بين حادث المنيا «الطائفي» ومن قبله حادث أسوان «القبلي» وبين الإجابة عن السؤال الرئيس: أين نحن من قيم «الدولة المعاصرة»؟

ينسى البعض أنه حين تختفي قيم الدولة «المعاصرة» التي لا تعرف غير المواطنة، والحريات، والعدل، لتفسح مكانها لدولة الاستبداد والظلم والتمييز، يفسح الانتماء للدولة، التي من المفترض أنها لكل مواطنيها بلا تمييز أو استثناء، مكانه واسعا لانتماءات فرعية أدنى؛ للطائفة، أو القبيلة، أو الجماعة، أو «المؤسسة». ويصبح النقاب، أو الصليب، أو «دوار العائلة»، أو البزة العسكرية عنوانا للانتماء.

قد يكون من باب المفارقات، وليس من باب الغرائب في زمن كل ما فيه غرائب، أن باحثا جادا خصص جهده في السنوات الأخيرة لإنشاء مرصد للإنذار المبكر للتوترات الطائفية، خاصة في صعيد مصر يقبع الآن في السجن (أكثر من مائتى يوم بلا محاكمة). ويعرف من يعرف هذا الرجل (واسمه هشام جعفر) أنه كان قد شارك في إعداد «وثيقة الأزهر / يناير ٢٠١٢» التي تواجه المتطرفين فكريا بالتأصيل «لحرية المعتقد» ولحق الآخر في الاختلاف، كما كان ضمن الذين أسسوا بجهد يعرف قدره كل ذى صلة «لبيت العائلة» الذي أنشئ في أكتوبر ٢٠١١ بقرار من عصام شرف، رئيس الوزراء بعد أحداث قرية الماريناب / أسوان وما تلاها من دماء أريقت بزهو القوة أمام ماسبيرو.

في مجتمع بات يعانى من العنف، ومن توترات لا تنخمد نيرانها في مكان حتى تظهر في مكان آخر أو مناسبة أخرى، قد تستغرب أن ما جرى مع هشام جعفر قد لا يختلف إلا في التفاصيل مع ما جرى مع غيره (بعضهم بات واقعيا رهن النفي الإجباري) كانوا قد شاركوا بجهدهم وأسمائهم في «وثيقةنبذ العنف / يناير ٢٠١٣»

***

وبعد..

فقد كنت قد عزمت عن الكتابة هذا الأحد عن «هشام جنينة» الذي ذهب إلى نيابة أمن الدولة، «رافعا رأسه»، بكل ما في هذه الكلمة من معنى ودلالة، كما كنت قد فكرت في الكتابة عن «نجاد البرعي» الذي بات بين عشية وضحاها متهما، كما قالت الصحف: «بإعاقة مؤسسات الدولة» بعد أن عمل مع نخبة من القضاة الأجلاء على إعداد «مشروع» قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. أو عن برلمان حذر رئيسه أعضاءه من ارتكاب «إثم المعارضة»! ثم كان أن أدركت أن مشاهد الحاضر تزاحمت، وتراكمت حتى كادت تفقد كل معنى أو دلالة بعد أن اعتدنا ما لا يصح معه الحديث عن العدل. أو العدالة.. أو الدولة المعاصرة. فارتأيت أن نظرة مقارنة بما كان قبل سنوات عشر، قد يكون مفيدا لمن لمن يغضون الطرف عن عودة الماضي، في حين يعدوننا كل يوم بالمستقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ـ من صنع الفتنة

ـ أبعد من أسوان

ـ في الدفاع عن التعذيب

ـ من يحرس العدالة .. والوطن