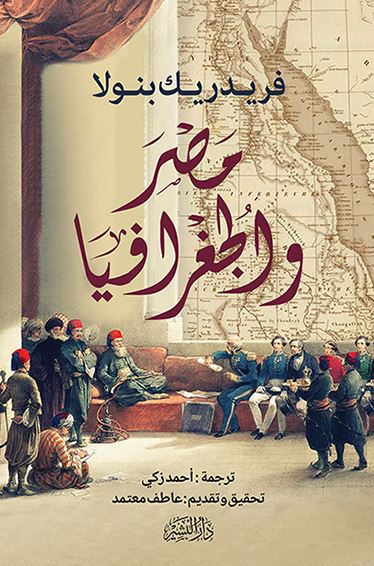

بين أيدينا كتاب عنوانه «مصر والجغرافيا» وهو عرض لأبرز العناوين عن الأعمال ذات الصبغة الجغرافية من غزوات عسكرية ومشروعات مدنية ارتبطت بالكشف الجغرافى ورسم الخرائط والرفع المساحى وغيرها من تلك الأعمال والأنشطة التى حدثت فى ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر منذ تولى محمد على باشا حكم البلاد فى 1805 وحتى تولى الخديوى توفيق قبيل الاحتلال الإنجليزى فى 1882.

الكتاب ألفه فى عام 1889 باللغة الفرنسية الدكتور فردريك بُنولا بك الأمين العام للجمعية الجغرافية الخديوية وهو إيطالى الأصل (ولد فى 1839) وشارك فى الحياة السياسية النابضة فى بلاده قبل أن يضطر إلى الهجرة إلى مصر فى عام 1873 للعمل فى خدمة الحكومة المصرية حتى بلغ مكانة سكرتير (أمين عام) الجمعية الجغرافية الخديوية.

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية أحمد زكى مترجم مجلس الوزراء بلغة عربية رائقة رصينة. وأحمد زكى أحد أعلام اللغة والثقافة فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وساهم فى تأصيل الترجمة وفى دراسات الاستشراق.

ولا توجد أية ملاحظات على الترجمة إلا فى بعض صناعة بلاغية لم تأت فى الأصل الفرنسى وأضيفت عند النقل للنص العربى حين جاء ذكر الحكام والولاة من الأسرة العلوية، وهو أمر مفهوم ومتوقع بمعايير ذلك الزمان.

وجاءت تلك الترجمة البهية الرصينة للكتاب بتكليف من مصطفى رياض باشا رئيس مجلس الوزراء فى دلالة على أهمية المحتوى لهذا العمل النادر.

ولد مصطفى رياض باشا فى 1836 وتوفى فى 1911، وشغل المنصب الذى يعادل اليوم «رئيس الوزراء» ثلاث مرات متفرقة خلال الفترة من 1879 وحتى 1894. وترجح بعض الروايات أن أصله شركسى. ومصطفى رياض باشا علم بارز فى السياسة المصرية فى تلك الفترة المفصلية من تاريخ مصر الحديث. وكانت له اهتمامات بالغة بعلم الجغرافيا وبالجمعية الجغرافية والبحث الجغرافى وسيما فى منابع النيل.

وأصل الكتاب الذى ألفه د. بُنولا هو استجابة للدعوة التى وجهتها الجمعية الجغرافيــــة الفرنسية للجمعيات الجغرافية فى العالم (ومن بينها مصر) للاشــتراك فى أعمال المؤتمر الجغرافى الدولى فى شهر أغسطس سنة 1889 بحيث تتضمن المشاركة عرض تقرير عن الأعمال الجغرافية فى ذلك الزمان. وألف د. بُنولا التقرير وذهب فألقاه فى المؤتمر فى باريس. وقد صدرت الترجمة العربية فى 1892 بعد ثلاث سنوات من صدور الأصل الفرنسى.

والمنهج الذى اتبعه المؤلف منهج تاريخى واضح الترتيب يبدأ بتسلسل كل عصر من الأسرة العلوية عبر ستة حكام: محمد على، إبراهيم بن محمد على، عباس، سعيد، إسماعيل، توفيق.

الإقليم المصرى وحوض النيل

ورغم أن الكتاب يضم موضوعات مهمة عن شبه جزيرة العرب، وواحة سيوة، والوجه البحرى وبعض إشارات عن بلاد الشام إلا أن الموضوع الرئيس فيه هو حوض النيل.

ورغم أن النيل هو الهم الأكبر للكتاب إلا أنه فى الحقيقة لم تكن مياه النيل تشغل بال أحد بل كانت «ثروات وموارد» هذا الحوض هى هدف السيادة المصرية عليه. حتى ذلك التاريخ كان هناك اعتقاد أن مياه النيل هى ابنة الروافد مجتمعة دون إعطاء أولوية لرافد على آخر. لكن العصور الحديثة ومع حساب ميزانية مياه النيل منذ مطلع القرن العشرين عدل الجغرافيون المحدثون عبارة هيرودوت «مصر هبة النيل» لتصبح «مصر هبة النيل الأزرق» أخذا فى الاعتبار ما صار معروفا من أن أكثر من 80% من المياه الواصلة لمصر تأتى من النيل الأزرق، فى الوقت الذى تسهم فيه بقية الروافد وأهمها «النيل الأبيض» بالنسبة الباقية.

وإذا كان محمد على قد أنفق العشرية الأولى من استتباب حكمه (1811-1819) فى إخضاع جزيرة العرب فإنه سرعان ما بدأ فى الاهتمام بمنابع النيل فى منتصف عام 1820 حين أرسل نجله إسماعيل إلى النيل الأزرق على رأس حملة عظيمة ضمت 5000 جندى مصرى فبلغت أسوان ومنها إلى دنقلة ثم عبرت كورتى وبربر وشندى وصولا إلى الحلفاية (شمال الخرطوم حاليا).

حين وصلت الحملة إلى التقاء النيلين الأزرق والأبيض قرر علماؤها أن المجرى الرئيس للنيل لابد أن يكون هو النيل الأبيض وأن النيل الأزرق ليس سوى رافد إضافى لا يتجاوز الحبشةـ أما النيل الأبيض فيتعمق عبر بلدان وشعوب كثيرة فى عمق القارة.

كانت الجغرافيا العسكرية تهتم أكثر بالقبائل والمسارات المائية عبر الأقاليم أكثر من اهتمامها بحجم الميزانية المائية. وبالتالى لم يكن النيل الأزرق يهم مصر القرن التاسع عشر كما هو اليوم، فكل أهميته كانت فى مشروع طموح للبحث عن الذهب خاصة فى تخوم مناطق سنار، سنجة، وفازوغلى.

ثم كرر محمد على فى العام الثانى (1821) حملات النيل الأزرق فأرسل ابنه إبراهيم باشا الذى كان قد حقق شهرة واسعة فى حملة جزيرة العرب.

قسم إبراهيم باشا جيشه إلى فرقتين: فرقة برئاسة أخيه إسماعيل تخترق النهر الأزرق رغبة فى الوصول إلى عاصمة المملكة الشهيرة «فازوغلى»، والفرقة الثانية تحت قيادة إبراهيم تخترق النيل الأبيض رغبة فى الوصول إلى بلاد الدنكا.

كردفان ودارفور

بشكل مواز لحملة النيل الأزرق كانت الجهود المصرية تتجه إلى غرب السودان اتفاقا مع الاعتقاد آنذاك بأن المنابع الغربية لنهر النيل إلى الجنوب من كردفان تجعله متصلا بنهر النيجر واستعدت حملة إبراهيم باشا لذلك. وفى نفس الوقت كانت الحملة تستقطب جنودا من كردفان على أمل الزحف إن لزم الأمر إلى ما وراء بورنو Bornu (تشاد حاليا).

كانت طموحات حملة النيل بالغة، إذ كانت الخطة أن تستكمل مسيرتها من النيل الأبيض إلى دارفور، ثم بورنو ومنها تعود شمالا إلى «طرابلس الغرب» (فى ليبيا حاليا) ثم تقفل راجعة إلى مصر. وهو ما يعنى أن تكون الحملة ذات أهداف علمية/استكشافية/جيوسياسية فى شمال شرق القارة الإفريقية، منطلقة من فكرة قديمة عرفها المؤرخون والجغرافيون عبر التاريخ وهى التكامل الجغرافى لحوض النيل.

لم تكن الحملة لتكتفى بنهر النيل فى رافديه الشهيرين الأزرق والأبيض فحسب، بل امتدت أيضا إلى روافد أقل شهرة مثل عطبرة، كما امتدت إلى الأنهار التى لا تصب فى حوض النيل بل تنتهى إلى البحر الأحمر فى شرق السودان مثل خور القاش والبلاد الممتدة من كسلا وحتى سواكن والمعروفة باسم «التاكة Taka» التى صارت جزءا من سيادة مصر فى عام 1840.

إذا عدنا لأصل الأسماء فإن النيل الأزرق هو وصف للمياه الداكنة العكرة التى تحمل رواسب ثقيلة غامقة اللون من الصخور البركانية فى هضبة الحبشة، وعادة ما يطلق الناس على الشىء الأسود صفة الأزرق لتشابه دكانة اللون الثقيل. أما النيل الأبيض الذى يمر فى السودان فيوصف بذلك لأنه يحمل المياه خالية من أية رواسب بعد أن فقدها فى مستنقعات جنوب السودان التى حجزت المستعمرات النباتية فيها كل الرواسب وأطلقت النهر خاويا من المفتتات فبدت مياهه «صافية» بيضاء لا طمى فيها.

فى المقال المقبل نتعرف على بقية محتويات الكتاب المهم الذى يعد علامة بارزة على اهتمامات مصر بالجغرافيا فى القرن التاسع عشر.