عندما يقول إعلان شرم الشيخ في الذكرى السبعين لإنشاء الجامعة العربية، وفي فقرته الرابعة: «أن مفهوم الدولة الحديثة يصطدم في المنطقة العربية بمشروعات هدامة...الخ»، يصبح السؤال الذي تستدعيه بالضرورة العبارة هو: هل حقا عرفت منطقتنا تلك مفهوم «الدولة الحديثة» التي يتحدث الإعلان عن ضرورة الحفاظ عليها؟

أحسب أن هذا هو السؤال الذي يعرف كل الذين وقعوا على البيان إجابته... ولكنهم لا يعترفون.

•••

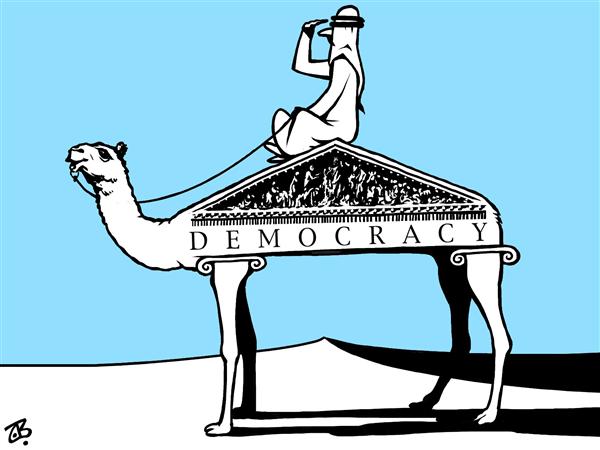

© Emad Hajjaj

بغض النظر عن ما هو معروف من ظروف واكبت رسم حدود الخرائط السياسية للشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، وهو الأمر الذي جربه العالم كله بعد الحربين الكونيتين، إلا أن علم السياسة المقارن يعرف حقيقة أن منطقتنا تلك لم تعرف الدولة القومية Nation State بالمفهوم الذي عرفته أوروبا في العصر الحديث. (وإلا لكان العرب جميعا في دولة واحدة).

كما لم تعرف المنطقة الدولة الحديثة «دولة المواطنة» التي عرفتها الولايات المتحدة بمفهوم العصر القائم على المساواة وعدم التمييز. بَعضُنَا عرفها فقط كلاما مكتوبا في دساتير لم تكلف السلطات الحاكمة نفسها حتى عناء قراءتها، وبعضنا لم يعرف المصطلح أصلا والذي لا محل إعرابيا له في جملة لا تعرف غير «الراعي والرعية».

فعدا أغنيات تحدثت عن دولة واحدة «من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر» لم ينجح العرب أصحاب القومية «أو الثقافة» الواحدة أن يصنعوا أبدا دولتهم القومية الواحدة، إلا في كتابات ساطع الحصري وأصحابه وطموحات عبد الناصر وشعارات حزب البعث.

وعدا كلامًا جميلا عن «المساواة» والعدل، وكيف حكم القاضي شُرَيح لليهودي الذي اختصم عليا بن أبي طالب في قصة الدرع الشهيرة، ظل العرب في داخلهم أوفياء لجاهليتهم، يتفاخرون بالأنساب أو بالانتساب للحزب الحاكم .. لا فرق. ولا يَحفظون (أو بالأحرى «يُحَفَّظون») غير مأثورات تنهى عن الخروج على الحاكم.

يعرف جيلنا كيف واكب الحديث عن العروبة والقومية فشل كل مشروعات الوحدة العربية، أيا ما كان الأساس الذي قامت عليه: «هاشميًا» ١٩٥٨، أو «تقدميًا» في العام ذاته، أو حتى «إسلاميًا» يوقعه في جربة ١٩٧٤ معمر القذافي والحبيب بورقيبة (لا تندهشوا).

بل ويعرف جيلنا كيف لم يكن ذاك الاتحاد الهاشمي مثلا إلا ردا «ملكيا» على إرهاصات ذلك «الجمهوري» ذي النجمتين الذي أعلنه عبدالناصر وشكري القوتلي في فبراير من العام ذاته. لينتهي الاثنان بعد ذلك على صخرة «الانقلابات العسكرية» والتدخلات الخارجية «والعربية» التي عرفتها كل صفحات تاريخنا العربي بعد الاستقلال.

ويعرف جيلنا أن أول من وقف ضد الوحدة العربية في حينه كان بعض أولئك الذين يعتبرون أنهم هم «أصل العرب». وأن أكثر من أساء واقعيًا إلى الوحدة العربية أحزابٌ، أو بالأحرى قياداتُ أحزاب كانت تضع «الوحدة» في مقدمة شعاراتها. «البعث» صار بعثين .. أتذكرون؟

وكما الشعارات، تعددت الأسباب عبر تاريخنا الحديث، فلم تجد «الدولة العربية الواحدة» التي تجمع مواطنيها الهوية المشتركة طريقها أبدًا للتطبيق. كما لم تكن «دولة المواطنة الحديثة» بأسعد حالا. إذ ظلت الأنظمة العربية بدرجة أو بأخرى يقوم بعضها على تحالفات قبلية وعائلية، ويقوم بعضها الآخر على نخب سياسية وعسكرية. وفي كل الأحوال لا مجال لتداول طبيعي للسلطة. بل وصل الحال إلى ابتداع مفهوم «الجمهوريات الوراثية» كما جرى أو حاولوا في غير قطر عربي.

كما كان أن احترفت السلطات هنا وهناك إدارة التناقضات العصبية والولاءات الضيقة، على حساب المواطنة والانتماء «الأوسع» للوطن. يمكنكم العودة إلى ما فعله علي عبد الله صالح، وإلى كيف كان يختار صدام حسين «التكريتي» معاونيه. كما يمكنكم تذكر كيف غيَّر العقيد اسمه العائلي إلى «القذافي» لكي يكسب ولاء قبيلته، ثم ماذا فعل بعد ذلك. بل وربما أمكنكم يوما العودة إلى محاضر اجتماعات لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية في مصر لتعرفوا كيف يدير النظام العصبيات القبلية والعائلية على حساب المواطنة والانتماء للوطن.

صحيحٌ أن «القبيلة»، لم تعد وحدة مستقلة ومتماسكة ومعزولة كما كان الحال قديما، إلا أن تطورات الأحداث في السنوات العشر الماضية يكشف أن هشاشة الدولة العربية التي افتقرت إلى معايير مواطنة حقيقية، احتفظت تحت السطح بالانتماءات القبلية «والطائفية» الحقيقية رغم كل «مظاهر الحداثة» من بطاقات هوية ومحاكم عامة ومدن البنايات العالية. وكان طبيعيا أن تبرز تلك الانتماءات إلى السطح عند أول اختبار، كما جرى في العراق مع ظهور الدولة الإسلامية ISIS وفي ليبيا بعد نجاح الثورة المضادة في إجهاض «وحدة دماء السابع عشر من فبراير» وكما يحدث الآن في اليمن بعد ثلاثة عقود من حكم علي عبد الله صالح الذي كان يحاول أن يهيء المسرح لابنه.

•••

على طريقهم نحو التكامل فالاتحاد، وقع الأوروبيون اتفاقية روما (مارس ١٩٥٧) بعد اثني عشر عاما كاملة من توقيع العرب ميثاق جامعتهم (مارس ١٩٤٥). وكان «الاتحاد» السوفياتي بدوره قد أصبح أيضًا حقيقة واقعة في ديسمبر ١٩٢٢. ثم قوة عظمى مع انتهاء الحرب الثانية.

يقول التاريخ أن الأوروبيين حاربوا بعضهم بعضا لقرون لا لعقود، وكانت الضحايا بالملايين، ولكنهم الآن: حدود مفتوحة، وعملة واحدة، واقتصاد متكامل، وبرلمان واحد تخشاه «الحكومات». ويقول التاريخ أيضًا أن الاتحاد السوفياتي الذي كان أول من أرسل رائدا إلى الفضاء أصبح الآن «أثرا بعد عين».

والسؤال: لماذا فشلت جامعة العرب في أن تصل إلى ما وصل إليه اتحاد الأوروبيين. ولماذا يبدو مصيرها أقرب إلى ما آل اليه مصير الدولة التي كانت عظمى زمن الحرب الباردة؟

الإجابة هي باختصار في ثنائية الديموقراطية والاستبداد. هذه جامعةُ حكومات لا صلة لها بشعوبها، وذاك اتحادٌ لدول تنحني حكوماتها لشعوبها.

•••

ماذا فعل المستبدون بالنظام العربي، أو بالأحرى بأمتهم، بل وبالفكرة ذاتها.

شيء من ذلك كتبه التاريخ قبل ربع قرن.

قبل ربع قرن بالضبط دق أحد المستبدين العرب المسمار الأول في نعش النظام العربي عندما ذهب به حمقه وأوهام «القادسية» وكلام السفيرة الأمريكية April Glaspie المعسول إلى غزو جارته النفطية الصغيرة الكويت. يومها تزلزل النظام أمام اختبار لم يكن يتوقعه، فانهارت المبادئ المستقرة (أن لا يوجَه سلاحٌ عربي إلى صدر عربي) ويومها طارت الصحون في الجلسة السرية للقمة العربية الشهيرة. وكانت الخطوة الأولى على طريق طويل لم ينته إلا بسقوط بغداد (عاصمة الخلافة والشعر) في ذلك اليوم المشهود من أبريل ٢٠٠٣

قبلها كان حاكمٌ عربيٌ آخر قد أخذ قراره «المنفرد» بالذهاب إلى القدس، ثم بالتوقيع على اتفاقية ما زلنا ندفع ثمنها في سيناء. يومها استقال وزراء خارجية، وسافرت الجامعة إلى تونس. ويومها أيضًا زايد الذين نعرف أن لم يكن بنيتهم أبدًا أن يرفعوا سلاحًا في وجه العدو.

ثم كان أن جاء زمن وصل فيه الحال إلي درجة أن تدفع فيه العلاقات العربية بين شقيقين ثمن إعلام السلطة والاصطفاف وراء الأنجال في مباراة للكرة (هل تذكرون مباراة مصر والجزائر في أم درمان ـ نوفمبر ٢٠٠٩)

هم المستبدون إذن، قرارات حمقاء أو فردية ومزايدات وإعلام تعبوي رخيص.

طالعوا تعليقات القرّاء العاديين على مقالات الكتاب، وتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي لتروا إلى أين وصل شقاق الاستقطاب بالعرب؛ طائفيا ومذهبيا وقُطريا. أضاع مستبدوهم البوصلة عبر نصف قرن كامل، فتاه العرب في فيافي الحاضر، لا يعلمون أهم عربٌ «أمة واحدة»، أم سُنةٌ (معركتهم التاريخية مع «الرافضة»!) أم طائفةٌ مطهرة يرفعون الراية السوداء ليقاتلوا «ويحلوا دماء» كل من سواهم من «العرب»: مسيحيين وشيعة وايزيديين بل وأكرادًا من قوم «صلاح الدين» ناسين أن العروبة ثقافةٌ، لا دينٌ أو مذهبٌ أو إثنية. وأنها، لولا غياب معايير المواطنة عن دول الاستبداد لكان لها أن تجمع تحت لواء ثقافي جامع قسطنطين زريق المسيحي، ووساطع الحصري المسلم. لا فرق بين بدو الجزيرة، وطوارق الصحراء الكبرى. أو بين حضرموت الساحلية وجبال الأوراس.

ماذا فعل المستبدون (قطريا وإقليميا)؟ فلتأخذوا العراق نموذجا.

أذاب صدام «مواطنيه» الشيعة كيماويًا، فشرخ الوطن، ثم اجتاح الكويت الجارة فشرخ الأمة. مثل ذلك فعل غيره هنا وهناك (حتى الذين تلوه في الحكم) وان اختلفت التفاصيل.

أخذ بشار «الوريث» بلده إلى الدمار ومواطنيه إلى المنفى، وأخذ صالح «الذي كان يمهد للوريث» اليمن السعيد إلى ما لا نعرف نهايته. وأخذ البشير «الإسلامي» السودان إلى الانفصال. وأخذ مبارك مصر «الكبرى» إلى ما نحن فيه .. إلى آخر ما تشاؤون من أمثلة.

باختصار، وباستبداد لا يعرف تداولا «حقيقيا» للسلطة، وبتمييز لطائفة أو عائلة أو نخبة سياسية لم تعرف منطقتنا «دولة المواطنة» أو العدل، فكان أن ثار «مواطنوها» في هذا القطر أو ذاك. وكان أن وجد التطرف بيئة مواتية حيث يبحث المغبونون في وعد السماء عن العدالة التي يفتقدونها في الأرض.

•••

الصورة التذكارية لقمة شرم الشيخ

لم تكن الإشارة إلى «الدولة الحديثة» المفارقة الوحيدة في بيان شرم الشيخ، بل ربما كان الأكثرَ إثارة حديثُ «النوستالجيا» في الفقرة الثالثة عشرة من البيان عن «قوة عربية مشتركة». ذلك الحديث الذي بدا مستدعيا لمفردات عصر فات، ويطرح في حقيقته أسئلة أكثر من الإجابات. (بغض النظر عن أنه كالعادة أخذ طريقه إلى مانشتات الصحف المصرية بوصفه انتصارا كبيرًا.)

هل نتمنى أن يكون «للعرب» قوة عسكرية موحدة؟ نعم كما تمنينا من قبل أن يحدث بينهم تكامل اقتصادي مفتقد. ولكن الأمور لا تسير بالتمنيات، ولا «بالأحلام» مهما اعتقد فيها حالموها. فللواقع تضاريسه وحقائقه وأسئلته. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

هل اتفق المجتمعون في شرم الشيخ على عدو «مشترك»، حتى يتنادوا إلى جيش «مشترك» يحاربه؟ هل اتفقوا كما تقتضي البدايات على تعريفات واحدة للمصطلحات؟ من هو «الشرعي» وما هو «التدخل»؟

يتحدثون في بيانهم عن «مخططات تهديد الدول ..»، فهل كان الجيش العربي المقترح سيتدخل مثلا لمساندة القذافي ضد ضربة الناتو التي حسمت أمر الثورة الليبية «حرب التحرير»؟ أو لمساندة صدام ضد الغزو الأمريكي الذي انطلقت طائراته فعليا من قواعد عربية؟ بل ربما كان «سؤال الحاضر» الأكثر إثارة: هل كانت القوة العسكرية المشتركة تلك ستتدخل بطلب من علي عبد الله صالح في ٢٠١١ لحفظ الاستقرار، أم تتدخل اليوم ضد قوات صالح نفسه للهدف ذاته؟ وما العمل لو طلب بشار الأسد مثلا دخول القوة العربية المشتركة لمساندة نظامه «الشرعي» كما هو الحال في اليمن؟

هل ستتدخل تلك القوة مثلا لإنهاء النزاع الصحراوي المغربي الجزائري؟ أم لمساندة «قوات الحشد الشعبي» المدعومة إيرانيا في عملياتها شمال العراق؟!

الأسئلة التي نهرب منها، هي في حقيقتها بلا إجابات. والواقع، ككل واقع أكثر تعقيدًا من البيانات والإعلانات والتوقيعات والصور المبتسمة.

لنسأل أنفسنا صراحة:

هل كان مثل هذا الجيش ليتدخل حين حدث اجتياح إسرائيلي للبنان عام ٢٠٠٦، أو حين أطلقت إسرائيل في ديسمبر ٢٠٠٨ حربها على غزة؟ أو حين قصفت المفاعل العراقي في يونيو ١٩٨١؟

هل سيذهب هذا الجيش العربي مثلا لمنع الإسرائيليين من تهويد القدس وتدنيس الأقصى؟ أم أنه ليس أكثر من «جيش الحكومات» لمساعدتهم في قمع أي تمرد أو ثورة لهذا الشعب أو ذاك؟

إن كان ذلك كذلك، فلنسم الأشياء بأسمائها، ولنعلم أن القوة العربية المشتركة تلك، إذا قُدر لها أن تكون (كما يريدون) فلن تأتي بنتيجة إلا بتدمير الفكرة العربية ذاتها. إذ بالله عليكم ما هي النتيجة المتوقعة لسلاح عربي «شقيق» يوجه لصدور عربية في هذا «الميدان» أو تلك الساحة.

•••

القبلات في شرم الشيخ كثيرة، والصورة الجماعية طقس بروتوكولي معتاد. ولكن، لطالما قال لنا نزار: أن هناك الكثير تحت الأقنعة وتحت العباءات. وبعض الذين أيدوا «علنا» هذه الخطوة أو تلك، يتمنون في الحقيقة فشلها. لا جديد هناك. فالمتابع لاجتماعات «الحكام» عبر سبعة عقود يعرف ذلك جيدا. لم يكن يخفي ذلك كله غير قيادة بحجم عبد الناصر. وعبد الناصر الذي أتى بالمتناقضين إلى الهيلتون في أيلول الأسود (١٩٧٠) لم يذهب إلى شرم الشيخ. فضلا عن أن الذي لا يدرك أن زمن ستينيات القرن الماضي انتهى، عليه أن يعرف أن «آلة الزمن» الخرافية، لا توجد إلا في الأفلام.

•••

وبعد ..

أخشى أن البحث عن «شرعية قلقة» كان الهاجس الأكبر لدى كثير من الذين ذهبوا ثم عادوا من شرم الشيخ، فلم تسمح لهم هواجسهم أن يدركوا الحقيقة الأهم: أن عليهم أن يبحثوا عن «الدولة الحديثة» التي تحدث عنها بيانهم، وأن يدركوا أن العالم قد تغير. وأن «المفردات القديمة» كما السيوف؛ مذهبة كانت أو صدئة لا تصلح إلا لمتاحف التاريخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة: