أربعون عاما على كامب «دافيد»: ١٧ سبتمبر ١٩٧٨

وخمسة وعشرون عاما على أوسلو: ١٣ سبتمبر ١٩٩٣

ولا شيء في الأفق غير «صفقة» مشبوهة.

أين ذهب «حل الدولتين»؟ وأين ذهب شعار كامب دافيد، والمبادرة العربية / السعودية الأثير: «الأرض مقابل السلام»؟!

«قراءة أوسلو» لم تكن بحاجة أبدا إلى ربع قرن. فمعظم ما في السطور الآتية كتبته، أو أشرت إليه في «وجهات نظر» قبل ما يقرب من عقد كامل .. لا شيء تغير. غير أن الصورة تزداد وضوحا

ـــــــــــــــــــــــــ

لا شيء في التاريخ خارجٌ عن سياقه. «وأوسلو» التي تعثرت في أوهامها، لم تكن أبدا إلا في سياق ما جرى للعرب، أو ما جرى منهم. وما بدا في «كامب دافيد»، وما خطته وثائقها

مرتديًا كوفيته التقليدية، وزيَّه العسكري الذي لم يخلعه أبدا، صعد ياسر عرفات إلى منصة الأمم المتحدة بنيويورك صباح الثالث عشر من نوفمبر ١٩٧٤ ليلقي «الخطاب الفلسطيني الأول» أمام المجتمع الدولي. معلنًا: «جئتكم أحمل غصنَ الزيتون فى يد، وبندقية الفدائي في اليد الأخرى، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي».. ومؤكدا: «الحربُ تندلع من فلسطين.. والسلمُ يبدأ من فلسطين».

في ١٣ ديسمبر ١٩٨٨، سافر عرفات إلى جنيف (مباشرة من الرياض) ليلقى خطابه الثاني أمام جلسة خاصة للجمعية العامة، انعقدت في المدينة السويسرية بعد أن رفض جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي أيامها منحه تأشيرة دخول تمكنه من تلبية دعوة المنظمة «الدولية» (إدارة ترامب اتخذت إجراء مشابها قبل أيام حيال تأشيرات الدبلوماسيين الفلسطينيين).

في خطابه، وكانت مصرُ ــ الرقم الأصعب ــ قد خرجت واقعيا من المعادلة، بعد أن ذهب السادات إلى القدس (نوفمبر ١٩٧٧)، كما كان عرفات نفسه قد أُخرج من بيروت (آخر حدوده مع العدو والوطن) أعلن عرفات قبوله قرار الجمعية العامة («المجحف» بمقاييس أيامها) رقم ١٨١ الصادر عام ١٩٤٧ والقاضي بتقسيم فلسطين، وقراري مجلس الأمن الدولي ٢٤٢ و ٣٣٨ (الأرض مقابل السلام) كأساس للتفاوض مع إسرائيل في إطار مؤتمر دولي.

في ١٣ سبتمبر ١٩٩٣، وكان غزو صدام للكويت (أغسطس ١٩٩٠)، ثم حربُ الخليج الثانية (تحرير الكويت) قد أطاحا بكل المتبقي من الثوابت العربية، ذهب زعيم منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن ليوقع مع إسحاق رابين إعلان المبادئ الذي تبلور في «أوسلو»، ولتلف العالم كله صورة المصافحة الأولى بين الرجلين في حديقة البيت الأبيض.

لا شيء في التاريخ خارجٌ عن سياقه.

***

بعد خمسة وعشرين عاما كاملة، أين ذهبت «أحلام أوسلو» التي كان من المفترض أن تنتهي إلى حل نهائي (كما يقضي الاتفاق ذاته) في غضون خمسة أعوام لا أكثر؟!

لم يبق من «أوسلو» واقعيا غير صورة المصافحة، ومبنى المقاطعة في رام الله الذي لم يتردد الإسرائيليون في قصفه ثم حصاره زمن عرفات (٢٠٠١ ــ ٢٠٠٢) قبل أن يتخلصوا من الرجل في نهاية المطاف، بطريقة أقل ما يقال عنها أنها «غامضة».

بعد خمسة وعشرين عاما كاملة، أين ذهبت «أحلام أوسلو» التي كان من المفترض أن تنتهي إلى حل نهائي (كما يقضي الاتفاق ذاته) في غضون خمسة أعوام لا أكثر؟!

البادي أن أوسلو لم تكن ضحية من عارضوها فقط، بل كانت في الأغلب ضحية من «حلموا» بقدرتها على الإتيان بمعجزات في غير زمن المعجزات. أولئك الذين ساعدهم «إرجاء البت في كل شيء» للانطلاق بخيالاتهم الخاصة، وتوقع أن الحل النهائي الذي يرغبون فيه (أو بالأحرى الذي يقبلونه) هو الذي ستأتي به المسيرة في نهاية المطاف. كما يقول لنا ليف جرينبرج Lev Grinberg وهو أكاديمي إسرائيلي (يساري) متخصص في علم الاجتماع السياسي أعد دراسة مهمة حول «السلام المتخيل» نشرها في كتاب ترجمه إلى العربية المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ــ مدار، ويصل فيه إلى أن أوسلو أتاحت لكل طرف أن «يتخيل السلام» وفق ما يريده، رغم البون الشاسع بين ما يريده كل منهما. الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى لا شيء.

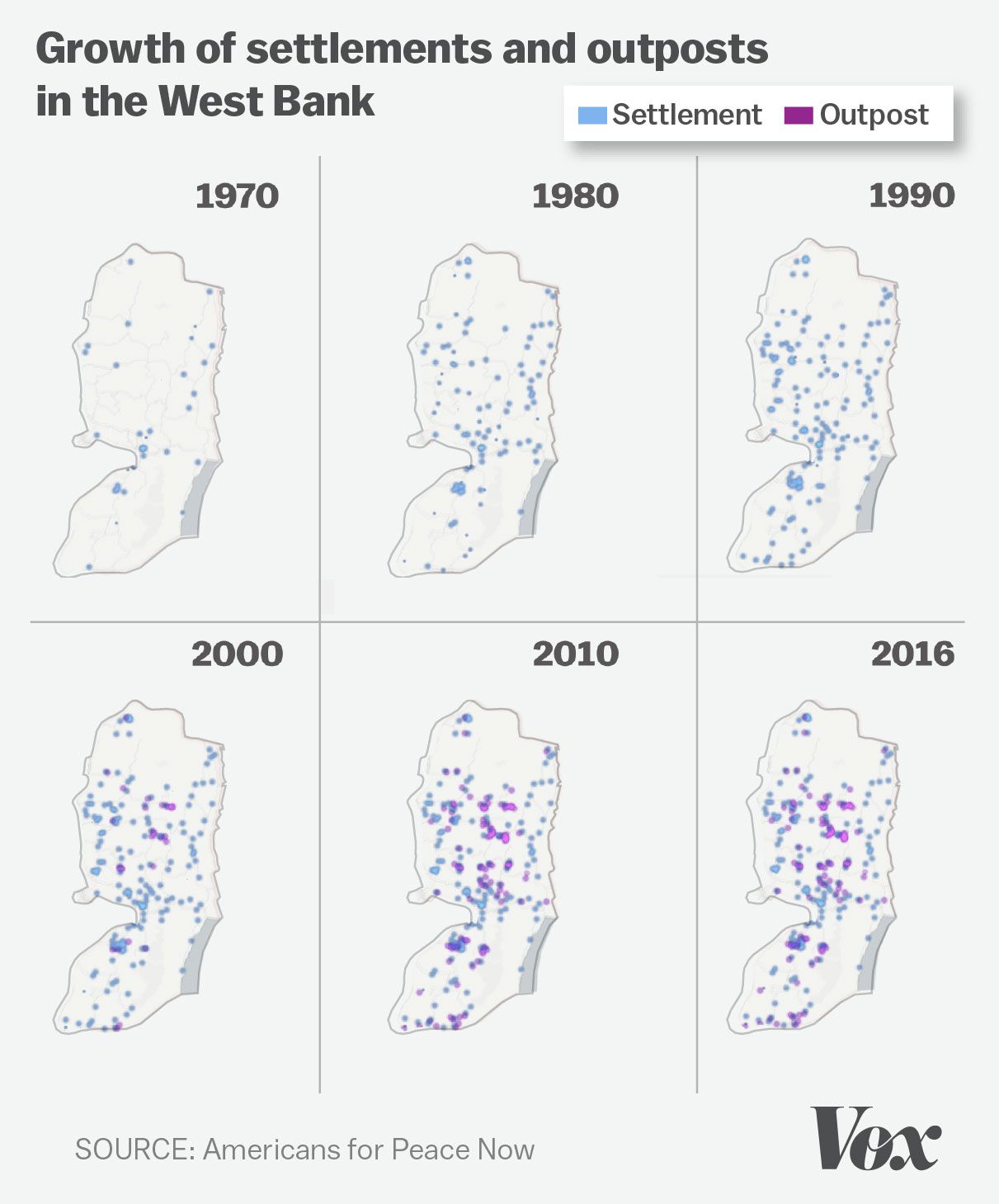

حَلم الفلسطينيون ــ أو معظمهم على الأقل ــ بدولة مستقلة ذات سيادة، ولم يرغب «الحالمون» أن يعكِّروا صفو أحلامهم بحقيقة تلك المئات من البؤر الاستيطانية «السرطانية» وبخرائط الجدار الأفعى (٧٠٨ كم) الذي يقطع أوصال الدولة «المفترضة». كما رفضوا أن يفسدوا هدوءَ أحلامهم بالاستماع إلى «نشاز» ما قاله رابين «عراب السلام» منذ اليوم الأول للمسيرة وبوضوح قاطع: «أيا ما كان الأمر فلا عودة لحدود ٦٧»

على الضفة الأخرى من نهر الأردن، أو بالأحرى من الجسر الذي أسمته فيروز، ومعها جيلنا كله «جسر العودة»، بنى الإسرائيليون «خيالاتهم» على القول القديم لـ Alexander Keith (1792–1880): «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» وبدوا كأنهم اطمأنوا إليه.. وصدقوه. فباتوا يتحدثون عن دولة «يهودية خالصة» (!) وعن حقوق توراتية لا تقبل المساومة في «يهودا والسامرة».

لم يكن هناك أبدًا طريق واحد، ولا خريطة لذلك الطريق.

فور أن قام رابين بمصافحة يد عرفات «الممدودة» في صباح ذلك اليوم من عام ١٩٩٣، انطلق آلاف الفلسطينيون في شوارع القدس الشرقية يحملون أعلاما فلسطينية، لا يعرف أحدٌ أين كانوا يخبئونها، ولأية مناسبة. وبدا واضحا تماما أن السلام الذي يحتفلون به في واشنطن يعني لدى هؤلاء الذين انطلقوا إلى الشوارع «الاستقلال». ولا شيء غيره. أما بالنسبة إلى الإسرائيليين، حمائمهم مثل صقورهم، فلم يكن يعني ذلك بالضبط. وذلك ما سمحت به الاتفاقات المكتوبة التي كان جرى توقيعها، والتي تركت كل المسائل مفتوحة للمفاوضات المستقبلية؛ الأرض، والحدود واللاجئين، فضلا عن وضع القدس التي هي «العاصمة» في الخطاب السياسي لكلا الطرفين. وحسب الاتفاق، فكل تلك الأمور كان يفترض أن يتم حسمها نهائيا في غضون خمسة أعوام لا غير(مضى الآن خمسة وعشرون عاما كاملة)

جرى اغتيال رابين (نوفمبر ١٩٩٥)، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد غيّر من الأمر شيئا، فسرعان ما ذهبت «سكرة» أنخاب التوقيع في البيت الأبيض. وبدأ الجميع يتعثر في «صخور الحقائق» على الأرض. كان طبيعيًا أن يستمر النضال / البحث الفلسطيني عن «الدولة» التي وُعدوا بها في أوسلو. خاصة وأنهم يعتقدون أن رابين لم يذهب إلى هناك إلا مضطرا بعد أن فشلت سياسته في «تكسير العظام» في إجهاض الانتفاضة الأولى. وكان أن أدى استمرار الإذلال اليومي للاحتلال، وعجرفة المستوطنين، وسياسة مصادرة الأراضي وتدمير المنازل، بالفلسطينيين إلى اليأس من تحقيق السلام الذي وعدت به أوسلو. وبعد سبعة أعوام كاملة (كان يفترض أن نكون قد انتهينا فيها إلى الحل النهائي، كما كانت بذلك تقضي أوسلو) اندلعت الانتفاضة الثانية. وسرعان ما جرى توصيفها والتعامل معها إسرائيليا ــ حتى بين أوصاف النخبة الثقافية ــ بوصفها «حربٌ على البيت». مما كشف بوضوح أن الإسرائيليين «الذين حلموا بالسلام» لم يكونوا على استعداد أبدا لأن يعتبروا أن ثمنه هو عودة الأرض التي لم يتخلوا أبدًا عن فكرة أنها باتت «جزءا من بيتهم».

***

بصياغة بيجين «الماكرة» للاتفاق الاطاري في كامب دافيد، بدأنا الدوران في دائرة «مفرغة» حول مائدة مفاوضات «وهمية»

لا شيء في التاريخ خارجٌ عن سياقه. «وأوسلو» التي تعثرت في أوهامها، (والتي تهل علينا هذه الأيام ذكراها الخامسة والعشرون) لم تكن أبدا إلا في سياق ما بدأ في «كامب دافيد»، وما خطته وثائقها (والتي نعيش هذه الأيام ذكراها الأربعين).

«الأرض مقابل السلام» كان شعار كامب دافيد الأثير، وكان شعار كل مبادرة وقمة «عربية» بعدها، كما كان من المفترض أنه المفهوم الذي ترتكز عليه العملية السلمية برمتها، منذ القرار الأممي الشهير ٢٤٢. ما الذي حصل إذن، حتى قبل أن يتخلى «مهرولو» هذه الأيام عن ما رددوه لعقود؟

الإجابة، ويا لها من مفارقة، في وثائق كامب دافيد ذاتها. أو بالأحرى في الصياغة (الماكرة) التي حاكها مناحيم بيجين «الداهية» في اتفاقات السلام مع مصر، والتي تفصل بدهاء ما بين «الشعب» و «الأرض»

الإجابة، ويا لها من مفارقة، في وثائق كامب دافيد ذاتها. أو بالأحرى في الصياغة (الماكرة) التي حاكها مناحيم بيجين «الداهية» في اتفاقات السلام مع مصر، والتي تفصل بدهاء ما بين «الشعب» و «الأرض»

تعترفُ نصوص «إطار السلام في الشرق الأوسط» الذي جرى توقيعه في كامب دافيد في السابع عشر من سبتمبر/أيلول ١٩٧٨ بالحقوق المشروعة «للشعب» الفلسطيني. وأنه سيجرى توفير حكم ذاتي «لسكان» الضفة الغربية وغزة (البند: أولا ــ أ)

كان الحكم الذاتي الذي اقترحه بيجين للسكان «دون السيطرة على الأرض». وهنا تكمن المشكلة، ومن ثم كل تداعياتها؛ استمرت إسرائيل فى الإتيان بكل الممارسات البغيضة للاحتلال على «الأرض»، دون أي مسئولية قانونية حيال سكانها. كما استمرت في بناء المستوطنات في الضفة وغزة، وهي الصخرة الكؤود التي وقفت في طريق كل مفاوضات بعد ذلك. من ناحية، قدمت «صياغة بيجين» للاتفاق الإطاري في كامب دافيد، حلا بارعا للتناقض الداخلي لأسطورة الوعد المتعلقة بالأرض، والتي بموجبها تعهد الليكود «بفرض السيادة الإسرائيلية على كل أراضي يهودا والسامرة». كما أنها من ناحية أخرى نجحت في أن تقدم حلا للهاجس الديموجرافي المؤرق لمستقبل الدولة الصهيونية. فالسيطرة الكاملة على الأرض دون الضم القانوني للمناطق «تكفينا شر الديموجرافيا، وتعفينا حرج الأبارتهايد، حيث لن نكون مضطرين لأن يتمتع السكان بأي من حقوق المواطنة» وستبقى إسرائيل في التحليل النهائي «ديموقراطية» كما يريد العلمانيون. كما ستبقى «بلا حدود» نهائية، كما يريد الدينيون الذين لن يقبلوا التنازل عن حقهم في «أرض الميعاد». هذا كان الحال وقتها قبل أن يصل ترامب، وجماعته الصهيونية إلى البيت الأبيض، وقبل أن يصل العرب إلى حال من الهوان، يسمح لإسرائيل (الصهيونية) بالكشف، بلا خوف أو حرج عن حقيقة عنصريتها، بقانون «يهودية الدولة» الأخير.

تكشف القراءة المتأنية للفكر الإسرائيلي في سنوات ما بعد أوسلو أننا كنّا (وربما مازلنا) بصدد أسطورتين تبرران استمرار السيطرة على «المناطق». إحداهما يمينية دينية تستند إلى «الوعد التوراتي»، والأخرى سياسية علمانية تستند إلى «الأمن». وفي الحالتين فالدولة «يهودية» وينبغي أن تظل كذلك، كما أن «المناطق هي ممتلكات لنا». الأمر الذي كان من شأنه بالضرورة (قبل اعتماد قانون يهودية الدولة) أن يطرح إشكالية «الديموجرافيا»، بسؤالها المحرج: «كيف ستتم المحافظة إذن على الديموقراطية، التي يجري تسويقها كسمة تميز إسرائيل عن محيطها العربي؟ وكيف سيمكن تعريف الحقوق المدنية والسياسية للسكان الفلسطينيين، في حال جرى ضم «أرض إسرائيل» «لدولة إسرائيل؟».

وجد الإسرائيليون الحل دائما في صيغة «بيجين ـ كامب دافيد» الجهنمية. وتتضح لنا من قراءة جرينبرج كيف تعاملت الحكومات المتعاقبة، دون فارق بين يسار ويمين، بطريقة مزدوجة على الدوام مع المناطق «يهودا والسامرة وغزة – يشع». حيث استمرت بالإبقاء على الحدود، «وطمسها» في آن واحد. أبقى الإسرائيليون على وصف «المناطق» ــ بلغتهم ــ كخارجة عن الدولة، وبالتالي لا يصبح لسكانها أية حقوق مدنية، إلا أنها في الوقت ذاته، طمست الحدود عن طريق بناء شبكة هائلة من المستوطنات، يسكنها اليهود «المواطنون» والذين هم بالتالي «المسيطرون»، والتعبير للكاتب الإسرائيلى ذاته. والذي يعتقد أن ذلك الوضع كان لا بد أن يدفع بالفلسطينيين «المقهورين» إلى العنف. الأمر الذي من شأنه بالتالي أن يعزز إيمان الإسرائيليين ــ الخائفين تاريخيا من الإبادة ــ بأسطورة الأمن. وهكذا تدور الحلقة الجهنمية بلا نهاية.

وجد الإسرائيليون الحل دائما في صيغة «بيجين ـ كامب دافيد» الجهنمية. وتتضح لنا من قراءة جرينبرج كيف تعاملت الحكومات المتعاقبة، دون فارق بين يسار ويمين، بطريقة مزدوجة على الدوام مع المناطق «يهودا والسامرة وغزة – يشع». حيث استمرت بالإبقاء على الحدود، «وطمسها» في آن واحد. أبقى الإسرائيليون على وصف «المناطق» ــ بلغتهم ــ كخارجة عن الدولة، وبالتالي لا يصبح لسكانها أية حقوق مدنية، إلا أنها في الوقت ذاته، طمست الحدود عن طريق بناء شبكة هائلة من المستوطنات، يسكنها اليهود «المواطنون» والذين هم بالتالي «المسيطرون»، والتعبير للكاتب الإسرائيلى ذاته. والذي يعتقد أن ذلك الوضع كان لا بد أن يدفع بالفلسطينيين «المقهورين» إلى العنف. الأمر الذي من شأنه بالتالي أن يعزز إيمان الإسرائيليين ــ الخائفين تاريخيا من الإبادة ــ بأسطورة الأمن. وهكذا تدور الحلقة الجهنمية بلا نهاية.

لا شيء تغير. العقيدة ذاتها، وإن اختلفت الأسماء والتفاصيل. بنيامين نتنياهو ليس أكثر من مناحيم بيجين جديد. قبل أعوام وتحديدا في ٢٠١٠ قال نتنياهو مستنكرا أن يطالبه الفلسطينيون بتجميد البناء في المستوطنات: «إننا نتركهم يبنون مدينة بكاملها في يهودا والسامرة (يقصد الضفة)، ومعنا ينازعون في كل بيت». نتنياهو إذن الذي يعطينا (في تغريداته) كل يوم دروسا في «ضرورة السلام» ، يعتبر أن أرض الضفة «أرضه» يبني فيها ما يشاء وقتما يشاء. وهو «يمن» على الفلسطينيين / السكان أنه سمح لهم بالبناء (!) عقيدة «بيجين» هي إذن التي سبق أن ترسخت في «كامب دافيد».

ثم كان أن دارت بِنَا الأيام، لتصبح صيغة «بيجين ـ كامب دافيد» تلك، بمفهومها «غير الطبيعي» أحد محاور «صفقة ترامب الإسرائيلية» التي يجري تسويقها للحل النهائي. مما سيجعلنا في النهاية بصدد «بانتوستانات» مثلما كان قائما في أواخر عهد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا (انظر الخرائط التويحية المرفقة). وإن كان من غير المستبعد أيضا إعادة إحياء الأفكار القديمة لعبدالسلام المجالي وطاهر المصري حول الصيغة الأردنية. وفي المقابل، وكـ «حل نهائي» سيكون على الفلسطينيين (ومعهم كل العرب) الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية»، الأمر الذي ينتفي معه عمليا الكلام عن «حق العودة»، (لا مانع من الحديث عن وعود رفاهية اقتصادية براقة، أو عن تعويضات يدفعها أثرياء الخليج). كما سيكون على الفلسطينيين، بالتالي التخلي عن أي مطالب في المستقبل، واعتبار أن القضية «منتهية». وَيَا لها من «نهاية»؟

***

يبقى أن بعد ٤٠ عاما على كامب دافيد، وعلى وهم «الحاجز النفسي» الذي تحدث عنه السادات، يتشاجر المصريون والإسرائيليون حول حقيقة أشرف مروان.

وبعد ٢٥ عاما على أوسلو، التي وعدت «بحل الدولتين»، يقنن الإسرائيليون نظامًا «عنصريا» لدولة «واحدة». ويعترف ترامب بالقدس عاصمة «أبدية، وموحدة» لدولة إسرائيل «اليهودية».

…………..

كما يبقى أن رغم كل ما في التاريخ من دروس، وما تحكيه الوقائع في كامب دافيد وغيرها، عن «عقيدة إسرائيلية»، وفخاخ تفاوضية يتغافل («المفَّرطون» هنا في مزايا جيوستراتيجية، كما«المهرولون» هناك نحو ما يتصورونه مكاسب آنية) عن حقيقة الصهيونية؛ أطماعا وأيديولوجية.

***

وبعد..

فقد يصرخ في وجهنا هذا «الطيب»، أو ذاك «المخادع» بأنكم قوم لا تريدون السلام، بيد أن الحقيقة البسيطة أننا قرأنا في التاريخ أن لا سلام إلا وكان قائما على «العدل»، أما عدا ذلك، فله في لغتنا العربية «الثرية» أسماء أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

٢٠١٧: عام «الصفقة».. «والصفعة»٠(٣١ ديسمبر ٢٠١٧)

المهرولون (٣٠ نوفمبر ٢٠١٧)

ودائما .. كانت إسرائيلُ هناك (١٨ يونيو ٢٠١٧)

ما هو أبعد من «الجزيرتين» .. حقائق الأمن القومي (١١ يونيو ٢٠١٧)

هل هي حقًا «آخر الحروب»؟ (٦ أكتوبر ٢٠١٦)

إسرائيل «والإرهاب».. ما بين القانون، والسياسة.. والواقع (٢٨ أغسطس ٢٠١٦)