كما أن الذين بحثوا عن «موقف سياسي» (مع أو ضد) في فيلم سينمائي فلم يجدوه، أرجو ألا يبحث المتخصصون، في السطور القادمة عن «نقد سينمائي»؛ لا أدعي أنني أملك أدواته. فهذا ليس عرضا أو نقدا فنيا للفيلم الذي اشتبك معه الجميع «على تباينهم»، بل كلام حول هذا الجدل / الاشتباك، وحول القضايا التي أثارها، والمشاعر التي استحضرها. أو بالأحرى حول هذا الحجر الذي ألقاه في الماء الراكد.

***

ستظل الثأرات قائمة، ما بقيت المرارات. وسيظل الاستقرار مهددا، ما بقيت الثأرات .. رغم أن المصير واحد، والجوهر «الطيب» للجميع واحد، والمساحة «المشتركة» واسعة جدا

في ملف حول «العدالة الانتقالية» Transitional Justice، ومتطلباتها الخمسة، التي يعرف ذوو العلاقة كيف تنكّر لها الجميع في مصر. أحتفظ بمقال كتبه في أكتوبر ٢٠١٣ الدكتور عمرو الشوبكي كان قد عرض فيه نص رسالة لأستاذ جامعي مرموق عشية فقدانه لابنه ضمن ضحايا جريمة عربة الترحيلات الشهيرة (١٨ أغسطس ٢٠١٣) التي راح ضحيتها ٣٧ من المحتجزين (لا المتهمين ولا المحكوم عليهم). والذين كان مصيرهم حين طلبوا النجاة من الموت «اختناقا» في العربة الفولاذية المتروكة في جحيم شمس أغسطس، أن ماتوا «اختناقا» بقنبلة غاز ألقيت عليهم داخل العربة المغلقة.

تقول الرسالة التي أنقلها هنا، كما هي، وبتلقائية لغتها: «ابني «شريف جمال صيام» (29 سنة) يعمل مهندسا بشركة أورانج للاتصالات، هو أحد القتلى الـ٣٧.. وشريف ليس إخوانيا (ولا أنا أيضا) ولكن لظروف سكننا بمدينة نصر قرب مسجد رابعة تم القبض عليه ظهر يوم الفض (الأربعاء) من شارع أنور المفتي الذي يقع خلف طيبة مول. وانظر يا سيدي إلى طريقة القبض عليه كما يصورها الفيديو الشهير على اليوتيوب.. ثم تم حجزه مع آخرين في استاد القاهرة لمدة يوم كامل لا نعلم عنه شيئا.. وظللنا نبحث عنه طوال اليوم (الخميس).. وعندما عُرض أخيرا على النيابة، ووجه مع آخرين بحزمة موحدة من التهم تشمل: التجمهر والتخريب وحمل أسلحة بيضاء ونارية والشروع في قتل رجال الشرطة والانتماء إلى جماعة إرهابية.. وقررت النيابة حبسهم احتياطيا ١٥ يوما.

وفي صباح يوم الأحد (الساعة السادسة) بدأت رحلة الموت بحشر ٤٥ سجينا في سيارة ترحيلات لا تسع أكثر من ٢٤ فردا، وصلت إلى السجن بأبو زعبل في الساعة السابعة إلا الربع، ثم تركوا السيارة في فناء السجن مغلقة عليهم تحت الشمس لمدة ١٠ ساعات، وحسب رواية الناجين الثمانية أن السجناء وهم مكبلون بالقيود، بدأوا يتساقطون إما مغشيا عليهم أو صرعى بعد ساعة واحدة من توقف السيارة في فناء السجن، وجاء الختام المروع لهذه المأساة بهجوم شنه ضباط المأمورية ومجندوها بالغاز على السيارة دون سبب معروف حتى الآن حيث تم الإجهاز باختناق الغاز على من لم يمت باختناق الزحام وانعدام التهوية. وقد صرح مدير الطب الشرعي أن الجثث تحول لونها إلى اللون الأسود نتيجة للاختناق وبقائها في السيارة وهي مغلقة لساعات طويلة.. والسؤال هو: أين أمن المجتمع في هذه المأساة؟ لقد خلّف مصرع شريف بغير ذنب جناه، أسرة محطمة بما في ذلك شخصي الضعيف وأدعى أننى كنت أستاذا باحثا نشيطا طوال أربعين عاما، فكيف تكون الآن علاقتي وأسرتي بهذا الكيان المتهم بقتل ابني (الشرطة) والمجتمع بوجه عام».

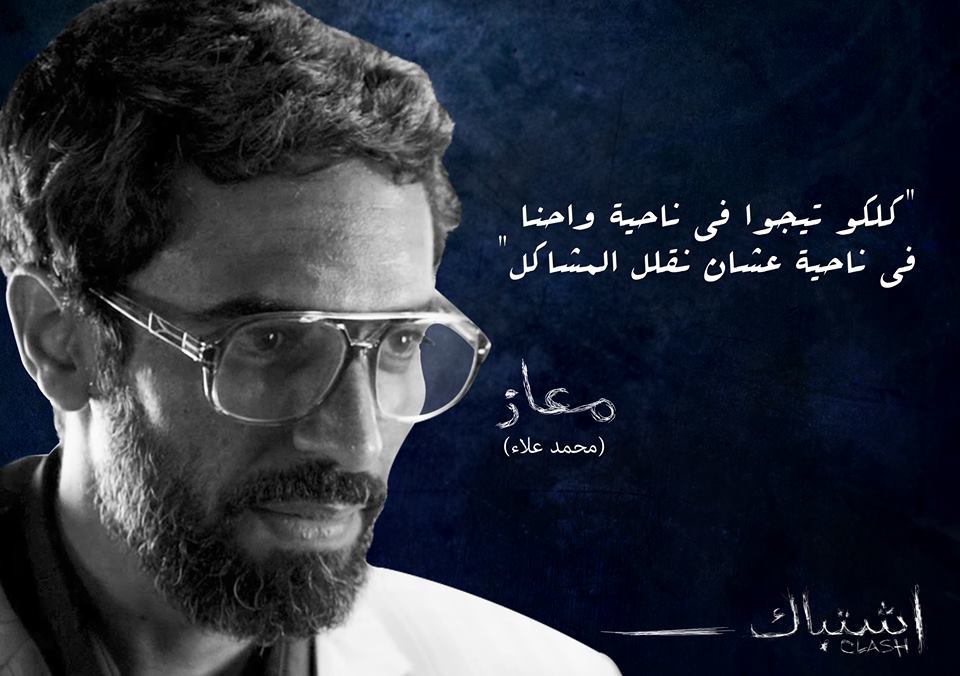

السؤال الذي ختم به الأستاذ الجامعي رسالته، التي كان قد أعقبها برسالة أخرى إلى د. الشوبكى ينعي فيها اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الذي فقد حياته أثناء عملية اقتحام كرداسة (١٩ سبتمبر ٢٠١٣)، كان في بالي وأنا في طريقي إلى قاعة عرض فيلم آل دياب الأخير «اشتباك»، كما كان في بالي قبل سنوات (ثلاث) كاملة، وأنا أضع رسالة الأب المكلوم / الأستاذ الجامعي في ملف خصصته لقضايا وإشكاليات «العدالة الانتقالية»، التي لم يدرك قيمة اللجوء إلى تدابيرها «ودروسها» كل من تولى الأمر في بلدنا الذي أرهقته أحاسيس الظلم، ومشاعر الثأرات الكامنة.

ثم كان أن شاهدت الفيلم (مرتين)، وتابعت شيئا من الجدل الصاخب حوله، الذي رافقه كعادة كل جدل هذه الأيام، ضيق صدر وتقاذف للحجارة في كل اتجاه.

●●●

حين تريد احتكار الحقيقة، يكون طبيعيا أن تصادر الكاميرا وأن تضع الصحفي في عربة الترحيلات

ربما بحكم المهنة، المنشغلة، كما التعريف «بالبحث عن الحقيقة»، تذكرت محمود أبو زيد «شوكان» زميلنا المصور القابع خلف القضبان منذ ثلاث سنوات كاملة متهما «بحمل كاميرا»، حين بدأ الفيلم بمشهد «دال» يبين كيف لم تكتف «السلطة»؛ المالكة لقوة السلاح وسطوة الأمر والنهي، بأن تحرص منذ البداية على منع «عدسة» المصور الصحفي من أن تنقل حقائق ما جرى (أيا كانت حقائقه)، بل احترازيا تسحب الكاميرا ذاتها، ثم نشاهد الضابط يستعرض مارتم تصويره، ليحدد، هو لا غيره المسموح والممنوع من العرض على الجمهور. هل حدث شيء من ذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تفاصيل الفيلم ذاته، أو طريقة تقديمه أو الإعلان عنه؟ لا أعرف. ولكنى أعرف أنه ربما لم يكن ليجد طريقه إلى شاشات العرض في مصر، لولا ما حققه في مهرجانات «دولية»، ولولا الاستعانة بقوة السوشيال الميديا في لحظة لم تعد صورة الدولة تحتمل فيها معارك إضافية. كما أعرف ما تعرضت له بطلته «نيللى كريم» من عقاب (أعرف أنها لن تتحدث عنه) جراء مشاركتها في فيلم رأى ضيقو الأفق من «المحتكرين الجدد» أنه ضد الدولة، التي ظنوا أنهم «احتكروها» هي أيضا؛ تعريفا ومفهوما.. ومستقبلا.

والحاصل أننا، بحكم التجربة نعرف أن الحرص على «الاحتكار»، يمتد إلى الرغبة في احتكار الرواية أو الحقيقة. فكان على شاشة محمد دياب أن شاهدنا (كما شاهد زملاؤنا مائة مرة في الواقع) كيف لم يكتف رجل الشرطة (صاحب الأمر والنهي) بمصادرة الكاميرا، بل قذف بالصحفي في عربة الترحيلات. ثم كان أن «عامله كمصري» بعد أن أسقط عنه الحصانة «الأجنبية» التي تَصورها في البداية. فكبل يديه وربطها إلى القضبان الحديدية للسيارة الكئيبة.

●●●

أيا ما كان في مشهد «الصحفي» من دلالات وقراءات ترتبط بحكم التعريف بـ«الحقيقة»، فقد كان أن ذهبت إلى قاعة السينما، متوقعا أن الفيلم يقدم أفكارا لا محضر تحقيق أبحث في تفاصيله عن «الإحاطة في سرد الوقائع». وإلا لحاسبته قطعا عن غياب هذه الواقعة أو تلك.

شاهدت الفيلم مرتين. ثم تابعت قدر الإمكان ما دار حوله من جدل «صفري» صاخب. ولم تكن هناك ثمة مفاجأة في «صفرية» هكذا جدل أو عراك أو صخب. إذ إن هذا بالضبط ما يكشف لنا الفيلم مأساويته. لا مفاجأة إذن في هكذا ردود فعل في هكذا مجتمع أو هكذا حالة: حجارة، وشماريخ، ورصاص مطاطي وحي من كل اتجاه. ثم لا تنسَ: «قنابل غاز»، إن لم يخنقك دخانها، فمن الطبيعي أن يفقدك الرؤية «أو الوعي»، فتتخبط (معتقدا مثلا أن النجاة في العودة بالسيارة التي تاهت «إلى هؤلاء أو هؤلاء»).

في أجواء «اللا يقين» الضبابية تلك، لا توجد ثمة مفاجأة. فمحمد يسري سلامة مات، وكذلك باسم صبري. ونسى الناس كيف كانت أحلامهم واحدة، ودعاؤهم واحد، «وميدانهم» واحد قبل أن يجري اختطافه، ثم تشويهه.. ثم «اغتياله» بليل.

لم أستغرب إذن أن تهاجم الفيلم برامج «سيادية» في التلفزيون الحكومي، كما لم أستغرب أن تهاجمه مواقع تواصل اجتماعي يجد فيها المكلومون في أحبائهم أو ثورتهم نافذة وحيدة للتعبير.

لم أستغرب أن يهاجمه أولئك الذين فقدوا رفاقهم في التحرير أو محمد محمود أو ماسبيرو أو رابعة العدوية. أو حتى أولئك المشيعون للجنازات العسكرية.. وبالطبع المتاجرون سياسيا «هنا وهناك» بكل هذه الدماء.

●●●

في أجواء «اللا يقين» الضبابية تلك، لا توجد ثمة مفاجأة. فمحمد يسري سلامة مات، وكذلك باسم صبري

أتفهم بداية كيف لا يستطيع أن يغفر أو ينسى الذين جربوا بأنفسهم عنفا أعمى للآلة الأمنية القمعية، ما شاهدوه بأعينهم لأهاليهم ورفاقهم من قتل وترويع وفقء للعيون، ثم ضياع للحقوق في ساحةالعدالة.

ثم أتفهم كيف لا يستطيع الذين اعتادوا تقليديا أن يكونوا (بالرتب على الأكتاف) أصحاب السطوة والنفوذ والمنعة، أن يغفروا هذا اليوم (الثامن والعشرين من يناير٢٠١١) الذي اضطروا فيه لخلع ملابسهم الرسمية خوفا من انتقام الأمواج الثائرة الهادرة في الشوارع. كما لا يستطيع الذين جربوا نعيم الدوران في فلك السلطة؛ نفوذا وتربحا ومهابة أن يطبقوا الابتعاد عن كل ذلك ليجرّبوا العيش في مجتمع تحكمه المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأتفهم ثانية كيف لا يستطيع أنقياء الميدان ونبلاؤه أن يغفروا للإخوان موقفهم من محمد محمود وغيره، ولا تماهيهم الكامل مع السلطة الحقيقية «الأمنية» التي ظلت واقعيا الحاكمة في البلاد بعد الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، ولا حرصهم المتأصل على التمايز عن هؤلاء «الأغيار» الذي تربوا عليه طوال عقود من المظلومية والسرية. ولا رهانهم الساذج / أو الأحمق على متطرفي اللحية والهراوة (الباحثين عن أختي كاميليا)، فكان من بينهم من أخذهم، من حيث لا يدرون إلى حيث لا يطيقون. والأهم من كل ذلك مسؤوليتهم عن إضاعة أمانة سلمت إليهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بتوليهم المسؤولية «الرسمية» لقيادة البلاد والثورة، بعد أن نسوا، أو أنستهم عقيدتهم التنظيمية «المتمايزة» أن لا نجاح لثورة إذا فشل الفصيل الذي أوكلت إليه القيادة في الحفاظ، مهما كان الثمن (أكرر: مهما كان الثمن) على اصطفاف فصائلها (السلاح الوحيد) أمام حيل الثورة المضادة «الأسد الجريح» الذي كان من الحكمة أن نفهم أنه سيحاول العودة والانتقام. حسبما تقضي به طبائع الأمور، وحسب ما تقوله الكتب، وتجارب السابقين.

وأتفهم تماما كيف لا يستطيع الإخوان (المواطنون لا التنظيم) أن يغفروا «مذبحة» تعرضوا لها صباح هذا اليوم الدامي الرابع عشر من أغسطس ٢٠١٣، بغض النظر عن المسؤول، أو المسؤولين (وهم كثر) عن وصول / أو استدراج الأحداث إلى نقطة الدماء المروعة تلك. وكيف لا يستطيعون أن يغفروا ما تعرضوا له طوال سنوات ثلاث من عنت وظلم وتمييز وإقصاء.. وافتراء. ثم بعد كل ذلك كيف لم تسمح لهم مشاهد الظلم والدماء والقتل على الهوية، كما لم تسمح لهم تربيتهم القائمة على «السمع والطاعة» بمراجعة الذات. أو بالأحرى بمراجعة قادتهم الذين تمترسوا خلف ما اعتادوه لعقود من خطاب المظلومية والثأر، وهو الخطاب الذي وجد فيما جرى من أحداث للأسف، ما يعتاش عليه من وقائع وأرقام وصور.

كما أتفهم أيضا كيف لا يستطيع المواطنون العاديون (حزب الكنبة) أن يغفروا للإخوان (مواطنين وتنظيما) ما شهدوه من استقواء واستعلاء وتمايز قبل الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، ثم فوضى وعنف (بعضه، للإنصاف كان الطرف الثالث هو المسؤول عنه) في الأيام الهائجة المائجة بالتفاصيل التي تلت ذلك، فضلا عن الجريمة التي كانت ترتكب يوميا (وعلى الهواء مباشرة) على منصة رابعة، التي لم يدرك المسؤولون عنها أبدا أين سيذهب بهم وبنا، خطابها الأحمق، خداعا لأتباعهم البسطاء، وتأليبا لسائر المواطنين (حاضنتهم الشعبية التقليدية) على كل ما ينتسب إليهم، أو يحمل رائحتهم.

ثم أننى، بعد ذلك كله، وربما الأهم من ذلك كله، أدرك، بحكم التخصص على الأقل، ماذا فعلت سنوات من غسيل الأدمغة الممنهج بهؤلاء وهؤلاء، والذي كان فيه (على الجانبين) من لم يتورع عن استخدام كل صنوف المبالغة والكذب والادعاء والافتراء، أملا في تجييش أتباعه وسحق الطرف الآخر (الذين هم مصريون أيضا بالمناسبة).

ثم إننى أدرك أيضا، بمنطق الأمور حقائق تلك «المعادلة الصفرية» الحمقاء الحاكمة، وكيف وصلنا إلى تلك النقطة العدمية الخطرة: «إما أنا وإما الآخر»، سواء استمدت فلسفتها من حديث «الفسطاطين» لأسامة بن لادن، أو الحديث عن أهل الشر أو «محور الشر» لجورج دبليو بوش (الابن).

لكل هذا لم أستغرب أبدا ما تعرضت له محاولة محمد دياب (اشتباك) التي تجاوزت كل هذا لكل هذا القذف بالحجارة من الجميع.

كما لهذا «كله»، وهو صحيحٌ للأسف عرف دارسو ميكانيزمات ما بعد الثورات والتحولات الكبرى حتمية ما أسموه في كتبهم بتدابير «العدالة الانتقالية»، طريقا وحيدا لاستقرار المجتمع.

●●●

وكأن مصر كلها، باتت «محبوسة» في «عربة الترحيلات» تلك؛ المكتظة بالبشر، والمزدحمة بالصراعات، والتي تسير بلا هدى. لا يعرف أي من فيها إلى أين

وبعد..

ينبهنا الواقع، كما الفيلم إلى مأزق «التقاطعات» في لعبة (X and O) الشهيرة التي عكف أصغرهم سنا على رسمها «جرافيتي» على الجدار المصمت للعربة الفولاذية الصماء.

ثم لا يقول لنا الواقع، كما الفيلم غير حقيقة أن الكل بات محاصرًا، إن بالقضبان «الفولاذية» داخل السيارة، أو بالأوامر السيادية «الحديدية» خارجها. لا فارق بين الصحفي الذي تمرد رافعا صوته، فكان أن ربطوا يده بالقضبان، وبين الجندي «الصعيدي» البسيط الذي تمرد على أوامر تمنعه من أن يكون «إنسانا» يقدم شربة ماء لمن أوشك العطش والحر أن يهلكهم داخل السيارة /المحرقة، فكانت عقوبته أن زُج به معهم داخلها.

وكأن مصر كلها، باتت «محبوسة» في «عربة الترحيلات» تلك؛ المكتظة بالبشر، والمزدحمة بالصراعات، والتي تسير بلا هدى. لا يعرف أى من فيها إلى أين، ولكنهم فقط، (رغم «الانصهار» داخل العلبة الفولاذية المغلقة في حر الصيف القائظ) لا يعرفون غير الشجار فيما بينهم، غير ملتفتين إلى حقيقة أن المصير واحد، وأن «الجوهر الطيب» للجميع واحد، مهما ران عليه من صدأ. ثم، أن المساحة «المشتركة» واسعة جدا. لو صدقوا النية في البحث عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ـ عربة الترحيلات: شهادة ضابط

ـ عربة الترحيلات: القصة كاملة

ـ المصريون الخمسة

ـ ماذا جرى للمصريين

ــ ماذا نعني «بالعدالة الانتقالية»